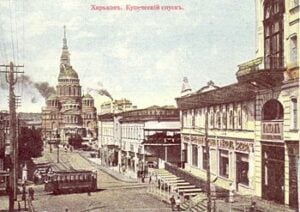

История. Храмы Харькова

Слово, сказанное, по его возобновлении, 27 сентября 1844 года

Иннокентием, Архиепископом Херсонским и Таврическим

И намъ наконецъ дано имѣть храмъ! Намъ говорю; ибо у всѣхъ было по храму, а у насъ однихъ почти не было, потому что бывшее было таково, что вмѣсто радости постоянно возбуждало скорбь. Далеки мы, братіе, отъ того, чтобы сущность храма полагать во внѣшнемъ его великолѣпіи и богатствѣ украшеній: храмы христіанскіе красуются не пурпуромъ и златомъ, а божественными таинствами и усердіемъ молящихся; но нельзя же сказать и того, чтобы домамъ нашимъ подобало удобство и благолѣпіе, а храмамъ Божіимъ — тѣснота, мрачность и безобразіе.

Въ такомъ случаѣ обличилъ бы насъ не только святый Давидъ, стыдившійся обитать въ кедровыхъ чертогахъ, когда кивотъ завѣта находился подъ шатромъ, но и собственная наша совѣсть. /с. 253/ Между тѣмъ вспомните состояніе сего храма: какому храму не уступалъ онъ своею внутренностію? Посему-то безъ сомнѣнія и былъ онъ оставленъ и какъ бы забытъ всѣми. А оставлять и забывать его было не должно уже потому, что это первый храмъ харьковскій; первый, можетъ быть, и по времени, тѣмъ паче по назначенію.

Ибо, какъ храмъ каѳедральный, онъ по тому самому есть глава всѣхъ прочихъ храмовъ, мѣсто посвященія для священнослужителей и мѣсто собраній всеобщихъ въ нарочитые дни въ году. При такомъ значеніи и предназначеніи сего храма печальное состояніе его служило укоризною для всего града нашего, и потому было источникомъ печали и смущенія для насъ. Ибо, что долженъ былъ подумать о насъ каждый посѣщающій нашъ городъ? что мы небрежемъ о церквахъ Божіихъ и совершенно холодны къ вѣрѣ. Ибо, гдѣ же усердіе, если самый первый храмъ нашъ былъ не лучше послѣдняго? Еще было бы извиненіе, если бы домы наши находились въ такомъ же состояніи, какъ и храмъ. Но они-то наипаче и обличали нашу холодность ко храму: ибо всѣ бывающіе въ городѣ нашемъ замѣчаютъ обширность и красоту его домовъ. Какъ вмѣстѣ съ симъ было не замѣтить и скудости сего храма и не осудить насъ?

Но благодареніе Богу, сія укоризна теперь отнята, причина сѣтованія прекратилась, и мы всѣ можемъ предаться теперь духовной радости. Можетъ быть, и теперь иной пожелалъ бы большаго и лучшаго. Таковый да вѣдаетъ, что и мы могли бы не отстать въ подобныхъ желаніяхъ: сдѣлано то, что было возможно для насъ. Могущій и желающій да сдѣлаетъ большее: мы первые съ радостію уступимъ надъ собою побѣду. Нѣтъ, для наружнаго довольно: надобно устремить теперь мысли ко внутреннему и духовному, то есть, позаботиться о томъ, чтобы, вмѣстѣ съ обновленіемъ храма, обновиться нравами и жизнію намъ самимъ, и служащимъ въ храмѣ, и входящимъ въ него на молитву. Въ храмѣ ветхомъ и темномъ и наша духовная ветхость не такъ могла быть примѣтна; теперь, если останемся съ сею ветхостію, то самыя стѣны обновленнаго храма будутъ ежедневно обличать насъ.

Желаете ли знать, съ какими чувствами должно входить въ храмъ, какъ вести себя въ немъ и что дѣлать для освященія души и сердца своего? Вспомните, какъ взображает /с. 254/ святый Іоаннъ въ своемъ Откровеніи тѣхъ, кои находятся въ церкви небесной, предъ престоломъ Божіимъ. Поелику Церковь справедливо называется небомъ на землѣ: то и находящимся во храмѣ всего ближе и лучше подражать тѣмъ, иже суть въ Церкви небесной. Что же замѣтилъ тамъ Тайнозритель? Замѣтилъ, во-первыхъ, чистоту и безпорочность: не имать въ него внити ничтоже скверно и творяй мерзость и лжу (Апок. 21, 27); замѣтилъ, во-вторыхъ, всеобщее благоговѣніе и смиреніе: и падоша на лица своя предъ престоломъ и поклонишася (Апок. 7, 11); замѣтилъ, въ третьихъ, скромность и благоприличіе въ самомъ внѣшнемъ ихъ положеніи: облечены въ ризы бѣлы и финицы въ рукахъ ихъ(Апок. 7, 9).

Не можемъ мы, обложенные плотію и кровію, являться во храмѣ, подобно небожителямъ, вовсе безъ порока. По крайней мѣрѣ должны являться во храмъ за безпорочностію; съ желаніемъ и молитвою о томъ, чтобы Господь возсоздалъ въ насъ Своею благодатію сердце чистое и обновилъ во утробѣ нашей духъ правый. Тѣмъ паче уже непозволительно ни въ какомъ случаѣ являться во храмъ за порокомъ — для того, напримѣръ, чтобы соблазнять другихъ, или самимъ быть соблазненными. Ибо, къ сожалѣнію, и это бываетъ, что храмъ — мѣсто молитвы — обращается въ мѣсто соблазнительныхъ взглядовъ, бесѣдъ и свиданій. На кого въ такомъ случаѣ походятъ таковые люди? Явно, не на небожителей, а развѣ на духовъ тьмы, кои, по допущенію свыше, являются иногда у самаго престола Божія, какъ это видимъ на искусителѣ Іова. Что можетъ ожидать таковыхъ людей въ будущемъ, какъ не казнь самая ужасная? Ибо, если вообще горе тому, имже соблазнъ приходитъ (Матѳ. 18, 6), такое горе, что, по слову Спасителя, лучше было бы для таковыхъ, когда бы съ камнемъ на выи они брошены были въ пучину морскую; то судите, какое горе должно ожидать человѣка, который осмѣливается сѣять соблазнъ въ самомъ храмѣ Божіемъ, уловлять души въ погибель предъ лицемъ Самого Владыки неба и земли, у подножія Его престола?

Второе свойство пребывающихъ въ небесномъ храмѣ, по указанію Тайновидца, есть ихъ крайнее смиреніе и благоговѣніе: и падоша на лица своя. При великой непорочности и чистотѣ ихъ можно бы, казалось, и не повергаясь /с. 255/ долу, откровеннымъ, по выраженію Апостола, лицемъ взирать на славу Сѣдящаго на престолѣ; но и очищенные, и убѣленные, и освященные, они памятуютъ, чѣмъ были нѣкогда на землѣ, не забываютъ своего прежняго недостоинства и во смиреніи повергаются долу, къ подножію Его престола. Послѣ такого примѣра, чего надлежало бы ожидать во храмѣ отъ насъ — недостойныхъ и грѣшныхъ? Того, что большая часть все богослуженіе будутъ не стоять, а повергать себя долу, во прахъ, не смѣя подобно мытарю возвести очей своихъ на небо. Подобно сему и поступаютъ нѣкоторые; и святая Церковь съ радостію замѣчаетъ ихъ смиреніе. Но что сказать о другихъ, особенно о нѣкоторыхъ?

Нѣтъ, кажется, мѣста, въ которое бы они приходили съ большимъ небреженіемъ, дерзостію и, такъ сказать, неистовствомъ, какъ во храмъ. Это для нихъ домъ безъ хозяина, гдѣ можно вести себя какъ угодно. Къ сожалѣнію, тѣ самые, отъ коихъ бы ожидалось противнаго, кои даже по самому званію своему должны бы служить примѣромъ для другихъ, тѣ самые предаются иногда во храмахъ — то безвременнымъ бесѣдамъ, то неприличнымъ движеніямъ; и вмѣсто того, чтобы по внушенію Церкви, оставивъ всякое земное попеченіе, предаться молитвѣ, стараются, и для себя и для другихъ, продолжать посредствомъ неблагоразумныхъ бесѣдъ, суету житейскую. Какъ не пожалѣть о такомъ забвеніи и святости храма и собственной чести? Ибо кто изъ присутствующихъ во храмѣ не готовъ осудить такого жалкаго самозабвенія?

Третье качество небожителей, видѣнныхъ св. Іоанномъ на небѣ — у престола Божія, состояло въ приличіи и скромности ихъ внѣшняго положенія: облечены въ ризы бѣлы и финицы въ рукахъ ихъ.

Если самъ св. Тайновидецъ почелъ нужнымъ замѣтить сіе обстоятельство, тѣмъ паче мы не сдѣлаемъ излишняго, напомнивъ о томъ же, дабы входящіе во храмъ знали, въ какомъ видѣ являться тамъ. Нужны ли для сего убранства и богатыя одежды? Нѣтъ, Господь храма равно пріемлетъ и виссонъ и рубища; ибо ищетъ не одеждъ нашихъ, а сердца. Впрочемъ, если мы, идя въ домъ людей уважаемыхъ, стараемся не внести въ нихъ вмѣстѣ съ собою какой-либо нечистоты: то кольми паче, идя въ храмъ, попечемся о воз/с. 256/ложной чистотѣ и благоприличіи. Противное можетъ быть извинено токмо развѣ какою-либо крайностію.

Но, заботясь о внѣшнемъ благоприличіи въ храмѣ, тѣмъ паче надобно умѣть не преступать мѣру этой заботы. Ибо, у нѣкоторыхъ простирается она до того, что въ убираніи себя проводятъ значительную часть времени, назначеннаго для богослуженія; посему и поспѣваютъ только къ половинѣ, а иногда къ концу онаго. Уже это весьма худо; а еще хуже то, для чего нѣкоторые стараются преукрашать себя такимъ образомъ, то есть, чтобы, вошедъ въ церковь, остановить на себѣ взоры всѣхъ, чтобы превзойти то или другое лице своимъ убранствомъ. Объ этомъ ли думать, идя въ церковь? Тутъ ли мѣсто соперничеству и зависти?

Нѣтъ, истинная христіанка, собираясь идти въ церковь, и имѣя даже всю возможность удивить своими нарядами, почтетъ за долгъ отложить въ сторону все пышное и дорогое, и явится безъ украшеній, въ простомъ видѣ, дабы иначе не сдѣлать изъ себя зрѣлища во храмѣ и не отвлечь взоровъ и вниманія отъ святыхъ иконъ — на себя. Если нуженъ примѣръ на сіе, то возьмемъ его у небожителей, видѣнныхъ св. Іоанномъ. Въ какомъ украшеніи ни могли бы они являться предъ престоломъ Божіимъ? Но они являются токмо облеченными въ одежду бѣлую и съ финиками въ рукахъ, яко съ знаменіемъ побѣды надъ грѣхомъ и страстями. А намъ, яко еще не побѣдившимъ и находящимся на полѣ сраженія, намъ — часто падающимъ и уязвляемымъ — всего приличнѣе являться во храмахъ съ знаменіемъ печали и сокрушенія сердечнаго.

Совокупимъ теперь все сказанное во едино. Какъ должно входить во храмъ и вести себя въ немъ? Должно входить сколько можно чистыми и съ благоприличіемъ, ибо идемъ въ домъ Божій; — но безъ убранствъ и модныхъ прикрасъ, ибо на молитву. Должно стоять и вести себя съ благоговѣніемъ и смиреніемъ, какъ подобаетъ кающимся и ищущимъ помилованія грѣшникамъ. Должно стараться о томъ, чтобы пребываніе во храмѣ всегда служило къ освященію душъ нашихъ и приближало насъ къ Богу. Тѣмъ же, кои, посѣщая храмъ, не имѣютъ въ виду сего внутренняго самоосвященія, лучше уже оставаться дома, дабы не быть въ тягость Господу храма, оставаясь и предъ лицемъ Его съ своимъ нечистымъ и злымъ сердцемъ. Аминь.

Источникъ: Сочиненія Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго и Таврическаго. Томъ II. — Изданіе второе. — СПб.: Изданіе книгопродавца И. Л. Тузова, 1908. — С. 252-256.

По материалам – Рус.портал

Просмотрено (22) раз