Святитель Амвросий Медиоланский (+397)

День памяти – 20 декабря н.ст.

В книге Деяний Апостольских мы читаем, что благочестие народа под смотрением Апостолов было столь велико, и первое христианское общество так процветало, что, приняв веру, никто уже не берег для себя своего дома и ничего не почитал своим, но, по праву братства, все у них было общее.

Те, кои исповедывали одну веру, имели между собою общение и в жизни, то есть, у кого была одна вера, у тех было одно и имущество, и у кого Христос был общий, у тех были общи и самыя издержки. Ибо мужи благочестивые считали преступлением не делать участником в своем имуществе того, кто участвовал с ними в благодати; а посему они, как братья, всем пользовались вместе.

Братство во Христе несравненно лучше, чем братство по плоти; потому что братство по плоти состоит только в телесном сродстве; а братство во Христе – в единомыслии и единодушии, как написано: «народу же веровавшему бе сердце и душа едина» (Деян. 4, 32).

Посему тот истинно брат, кто сходствует с нами не столько по телу, сколько по душе. Тот, говорю, есть истинный брат, у кого с братом один дух и одна воля. Итак братство во Христе (как я уже сказал), лучше братства по плоти. Братья по плоти иногда бывают во вражде друг с другом; а братья во Христе постоянно мирны между собою.

Те иногда с завистию разделяют между собою общее достояние; сии всегда с радостию жертвуют друг другу и своею собственностию. Первые не редко презирают в обществе и роднаго; а последние часто принимают к себе и чужаго. Таково-то (как я уже сказал) было во время Апостолов благочестие христиан, что никто из них не называл собственнаго дома своим, никто ничего не присвоял себе, как говорит святый Лука: «и ни един же что от имений своих глаголаше свое быти, но бяху им вся обща» (Деян. 4, 32). Посему-то не было между ними ни одного беднаго.

Итак блажен тот народ, который, имея многа богатых во Христе, не имел ни одного беднаго в настоящем веке, и который, помышляя о богатстве вечном, освобождал братию свою от временной нищеты. Ибо продавали, как говорит Писание, поместья и домы свои и цену проданнаго полагали к ногам Апостолов, чтобы доставлять каждому, в чем кто имел нужду (Деян. 4, 34–35).

Видите веру святых мужей, как они для Христа лишались всего имения и ничего не оставляли себе. Ибо не заботились, чтобы самим не быть голодными, но заботились, чтобы не алкал другой.

Таково было благочестие в народе под смотрением Апостолов! В настоящее время находим ли мы что нибудь подобное? Конечно и у нас Христос тот же. Тот же Христос, но не то же сердце. Та же в народе Вера, но нет более той щедрости. Один не думает о бедности другаго, так что сбывается сказанное Апостолом: «ов убо алчет ов же упивается» (1Кор 11:21).

Ибо многие из христиан не только не раздают своего, но еще похищают чужое. Не только, говорю, богатства своего не приносят к ногам Апостолов, но и приходящую братию свою отвлекают от ног священников. Ныне настало то время, о котором пишет блаженный Апостол: в последние дни умножится беззаноние и охладеет любовь (Мф. 24:12).

Ибо теперь умножился грех скупости, который прежде исчезал от щедрости, и охладела любовь братская, которая некогда была распаляема любовию Христовою. Во времена Апостолов царствовала любовь братская, так что в обществе верующих не было бедности: а ныне такая холодность в христианах, что между ними едва найдешь одного богатого.

Я разумею здесь богатого не столько имением, сколько делами. Ибо Апостол сказал: да будут богаты добрыми делами (1Тим. 6, 18). Он хотел, чтобы в обществе верующих почитали богатым того, кто богат во Христе. И то свидетельство, что во времена Апостолов не было ни одного беднаго, показывает нам, что тогда имели толикую благодать веры, что все преизобиловали богатством небесным.

А в настоящее время между христианами редко находим богатаго, и хотя в домах многие богаты золотом, но в церкви они бедны благотворительностию. Ибо когда они помогают бедным не столько, сколько могут, то и приносимое ими бывает неприятно (Богу), и сберегаемое не насыщает их.

Вот что сказал Господь Каину, когда сей приносил жертву: «еда, аще право принесл еси, право же не разделил еси, не согрешил ли еси? Умолкни» (Быт. 4, 7): так и ты, христианин, не праведно разделяешь, когда из великаго богатства более сохраняешь для чрева, нежели даешь Господу.

Так и Анания, упоминаемый в книге Деяний Апостольских, думал, что он праведно принес; но, неправо разделив, потерял и те деньги, которыя принес, и те, кои оставил дома; – потерял не только деньги, но и спасение. Ибо когда он похитил часть из обещаннаго, то в одно и тоже время был обличен в святотатстве и обмане. В святотатстве, потому что солгал пред Богом в своем обещании; – в обмане, потому что решился утаить некоторую часть из целаго дара. Ибо Апостол Петр сказал ему: «не человеком солгал еси, но Богу» (Деян, 5, 4).

Итак, братие, если Анания осужден за то, что не все отдал, что сам обещал из своего имения: то что будет тому, кто не хочет отдать обещаннаго другим? Итак, братие, не упускайте из виду того, что вами обещано Богу, когда вы в первый раз приняли благодать Веры. Вот в нашем городе много странных и пришельцев, делайте то, что обещали, дабы и вам, как Анании, не было сказано: вы солгали не человекам, но Богу.

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО

Святитель Амвросий Медиоланский жил и трудился в IV веке. Это был период в истории Церкви, который по значению уступает лишь времени земной жизни Иисуса Христа и апостольского века. В IV столетии христианство было легализировано, было оформлено его вероучение, а также составлен канон книг Нового Завета.

Святой Амвросий проявил себя в этот период одним из ярчайших деятелей, соединив в своей деятельности как государственную, так и духовную власть. Он стал для жителей Милана, а тогда Медиолана, образцом духовного учителя и, вместе с тем, политика, а для всей Церкви — одним из крупнейших богословов и отцов.

Амвросий происходил из древнего римского рода Аврелиев, и родился, по разным данным, в 333 или 340 году в городе Трире, где его отец нес государственную службу префекта Галлии. Имя ребенку родители дали в честь отца.

После смерти Амвросия старшего в бою, мать с детьми переезжает в Рим. Дети были отданы в лучшие римские школы. Это образование позже пригодится святому, ведь цитирование античных авторов в трудах святителя Амвросия одно из наивысших в христианском богословии. Кстати, наиболее известными его богословскими трудами являются сочинения «О таинствах», «О православной вере», «О Святом Духе». Также Амвросий известен как составитель текстов духовных гимнов.

Получив блестящее образование, будущий епископ некоторое время работал адвокатом, а после был назначен советником префекта Италии. В 373 году молодой и талантливый Амвросий был назначен префектом Северной Италии, с центром в Медиолане, имевшим тогда второе значение после Рима.

Вместе с новой должностью святой получил место в Римском Сенате.

К тому времени власть многих епископов стала вытеснять власть светских сановников, поскольку их привилегии, предоставленные императором Константином в 313 году, достигли привилегий государственного служащего. Как следствие, в средине самой Церкви появились группы, которые стали бороться именно за церковную власть. Наиболее ярко это проявилось на выборах епископа Рима в 366 году, когда в противостоянии между христианами и арианами погибло 137 человек.

Такая же трагедия могла повториться в кафедральном соборе Медиолана в 374 году, когда после смерти арианского епископа, более двух месяцев выбирали преемника. Амвросий пришел в собор и своей проповедью настолько поразил всех присутствующих, что конфликт прекратился. Как только Амвросий окончил речь, детский голос в храме несколько раз громко воскликнул: «Амвросий – епископ!». При этом самого ребенка не могли найти, и приняли произошедшее, как знак свыше.

Амвросий, который даже и не думал о священном сане, ради мира принял сан епископа. Для этого он крестился, ведь всю жизнь был язычником. За семь дней он прошел все степени священства. Стоит отметить, что приняв священный сан, святой раздал свое немалое имущество, и до конца жизни вел скромный нестяжательный образ жизни.

В своем епископском служении святитель Амвросий боролся с арианами, не отдав им для богослужений кафедральный собор, при том, что ариан поддерживала жена императора. Святой прекратил многолетнюю войну Римской империи с германским племенем маркоманов, обратив их царицу в христианство.

Когда император Феодосий жестоко подавил восстание в Фессалониках, епископ Амвросий наложил на него епитимью и призвал к покаянию. Феодосий пришел ко входу в храм без императорских одежд принес покаяние, стоя на коленях, после чего только был допущен ко Святому Причастию.

По слову епископа, император Грациан приказал вынести из зала Сената языческий жертвенник Виктории, на котором принималась присяга римских сановников.

К концу жизни Медиоланский епископ приобрел всенародную любовь и уважение. Святитель, несмотря на строгий образ жизни, был добрым к людям, и совершил много чудес и исцелений. Известен случай, когда святой, пребывая во Флоренции, воскресил мальчика.

Рака с мощами святителя Амвросия Медиоланского и мучеников Гервасия и Протасия. XIX в.

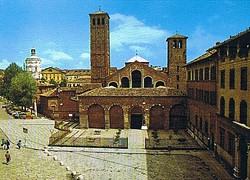

Епископ Амвросий отошел ко Господу в 397 году в ночь на Пасху, и уже вскоре после смерти стал почитаться как святой, и доныне почитается миланцами покровителем города. Мощи святителя почивают в крипте базилики святого Амвросия, построенной в Милане в XI-XII веках, на месте древней, возведенной еще самим святителем.

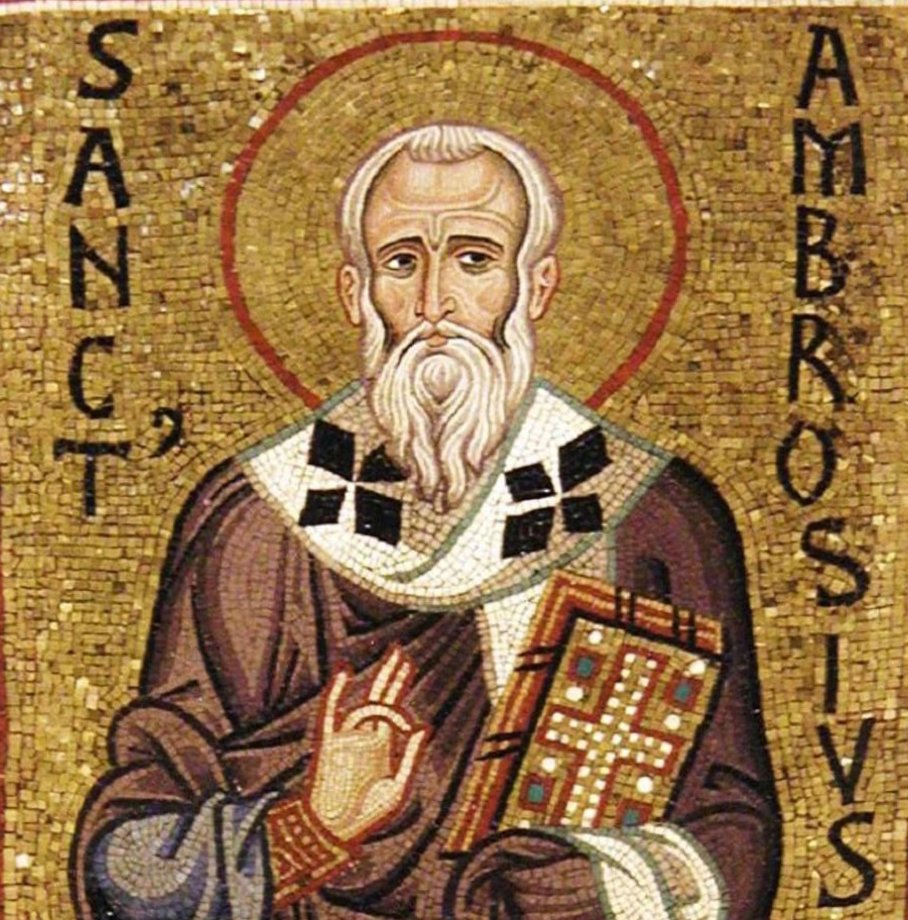

Святитель Амвросий Медиоланский. Мозаика. V в.

ПОЧИТАНИЕ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО В МИЛАНЕ

Паломники и гости Милана без труда находят в городе древнюю Амвросиеву церковь –базилику Сант-Амброджио (basilica di Sant’Ambrogio), которая расположена на площади, носящей имя святого, рядом с Музеем науки и техники и остановкой «Sant’ Ambrogio» второй, «зеленой», линии метро. Базилика была построена в 379–386 годах самим святителем Амвросием Медиоланским († 397) на развалинах бывшего языческого храма.

Базилика святителя Амвросия Медиоланского в Милане

Место выбрано не случайно: здесь были обнаружены захоронения первых христианских мучеников, поэтому церковь сначала называлась базиликой мучеников (basilica martyrum). Базилика была освящена первоначально во имя мучеников Хрисанфа и Дарии, а затем – во имя мучеников Гервасия и Протасия, мощи которых были в 380 году чудесно обретены святителем Амвросием. После блаженной кончины святителя церковь стала носить имя ее основателя и называться Амвросиевой базиликой.

Мощи святителя Амвросия Медиоланского и мучеников Гервасия и Протасия в крипте базилики святого Амвросия

Святитель Амвросий в Медиолане (таково латинское название современного Милана) признавался святым еще при жизни. Широкое почитание святителя Амвросия как на православном Западе, так и на православном Востоке возникло сразу же после его кончины, о чем свидетельствуют появившиеся уже в V веке латинские и греческие жития. Подвижническая жизнь, увенчанная высокими добродетелями, блистательное красноречие и христианское мужество, наконец, многие сочинения принесли святителю Амвросию заслуженную славу не в одной только Италии и Галлии, но и в Греции, Малой и Передней Азии, в Египте и других странах.

Амвросий Медиоланский почитается как святой Православной (память 7/20 декабря) и Католической Церквами (память 7 декабря). Миланцы свято чтят своего небесного покровителя, мозаичные и живописные портреты которого, а также скульптурные изображения можно часто встретить на фасадах старинных домов, на улицах и площадях «северной столицы Италии», как часто называют Милан, административный центр крупного региона страны – Ломбардии.

Удачное месторасположение города, основанного еще кельтами приблизительно в 600 году до Р.Х. в Паданской равнине, способствовало его быстрому развитию: через город проходили пути, ведущие через Альпы в землю франков (ныне часть территории Германии). Около 222 года до Р.Х. город завоевали римляне, они и дали ему название Mediolanum (от medio – посередине, planum – равнина, т.е. «посреди равнины»).

Статус города как одного из главных городов Римской республики, а впоследствии и империи быстро укрепился, и вскоре город стал административным центром Цизальпинской Галлии. С распадом империи в IV веке город становится столицей западной части Римской империи. Именно здесь, в Милане, в 313 году император Константин Великий возвестил знаменитый эдикт («Миланский эдикт»), разрешивший свободно исповедовать христианскую религию.

Амвросиева базилика – самая красивая из сохранившихся церквей романского периода – приобрела свой нынешний вид после нескольких перестроек в 1099 году. В современных итальянских справочниках она называется «блаженным уголком мира, покоя, искусства и размышлений». Справедливость этих слов ощущаешь сразу, как только, пройдя через входные ворота базилики, оказываешься в небольшом каменном дворике с портиками – Атрио ди Ансперто: отсюда открывается величественный фасад этого древнего церковного сооружения. По преданию, святой Амвросий, горячо любимый горожанами епископ, обращался с балкона базилики к верующим с проповедями.

Сант-Амброджо – Базилика святого Амвросия

Путеводитель по базилике рассказывает, что первоначально ее здание своими внешними формами повторяло форму Гроба, в котором три дня находилось тело распятого, а затем воскресшего Иисуса Христа. Внутреннее же убранство базилики символизировало «начало новой жизни христианина после принятия им таинства крещения».

Крипта базилики издавна была местом притяжения для многих христиан, стремящихся поклониться мощам святого Амвросия. После кончины святитель Амвросий упокоился в любимом им Медиолане, в котором более 20 лет был епископом, под жертвенником, где были погребены мученики Гервасий и Протасий.

Из истории базилики известно, что в 823 году епископ Ангильберт II (824–859) распорядился извлечь мощи святых, почивавших в двух отдельных гробницах, и поместить в одну порфирную урну-саркофаг и мощи святых Гервасия и Протасия, и мощи святителя Амвросия. Вероятно, тогда же святитель Амвросий был прославлен в лике общецерковных святых, поскольку память его совершается с IX века. Спустя десять столетий, когда Милан готовился отметить 1500-летие преставления святителя Амвросия, подлинность его мощей была подтверждена учеными-археологами. В 1897 году святые мощи Амвросия, а также Гервасия и Протасия поместили в специально сделанный для них серебряный мощевик. На мощевике – изображения трех святых, святитель Амвросий – в центре, между святыми Гервасием и Протасием.

Алтарная часть базилики святителя Амвросия Медиоланского в Милане

Святого Амвросия Медиоланского изображали на своих картинах многие европейские художники, в том числе Питер Рубенс и Антонис ван Дейк, а также миланский художник Камиллио Прокаччини. Самым известным считается полотно великого фламандца Рубенса, хранящееся в Бельведерском дворце в Вене: на картине запечатлена встреча святителя Амвросия с императором Феодосием в портике медиоланской базилики.

В искусстве Западной Европы святой Амвросий представляется обычно старцем в епископском облачении, с посохом, нередко с палицей – матерчатым ромбом, символом духовного оружия, а также с бичом в руке – символом победы святителя над арианами и язычниками. Есть другие изображения, на которых Амвросий изображен с двумя костями в руке – в знак открытия им мощей святых мучеников Гервасия и Протасия.

Над арками размещается ниша с тремя статуями – скиния со святыми Амвросием, Гервасием и Протасием, которая датируется серединой 14-го века и перенесена сюда из больницы святого Амвросия

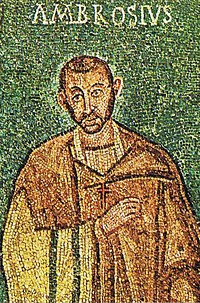

В миланской базилике можно обнаружить и самые ранние изображения святого Амвросия: на мозаике «Золотое небо» (около 470 г.) в капелле Сан-Витторе; на уникальном «Золотом алтаре» (около 840 г.), на мозаике IX века в центральной апсиде базилики и на кивории, датируемом второй половиной XI века.

Мозаика «Золотое небо», V век

На мозаике капеллы святой представлен в рост, между мучениками Гервасием и Протасием; он облачен в хитон, фелонь, на груди святителя крест; черты лица его индивидуализированы. Рельефы «Золотого алтаря», называемого миланцами «самым драгоценным в мире алтарем» – его украшают более 4 тысяч драгоценных камней, посвящены разным событиям из жизни святого Амвросия: от рождения, посвящения в епископы до смерти и вознесения его души на небо.

Если внимательно вглядеться в мозаичный портрет святителя Амвросия, то можно заметить, что лицо святого на мозаике диспропорционально. Некоторые искусствоведы считают, что это связано с недостаточным мастерством художника. Конечно, портрет, датирующийся V веком, не может быть прямым изображением святого, но он отражает сохранившиеся в то время рассказы о характерных особенностях лица святого Амвросия. Об этом же говорят и старые путеводители по Милану.

Так, англичанин Генри Волан Мортон в своей книге «Путешественник в Италии» рассказывает о некоторых выводах антропологов, исследовавших в конце XIX века мощи святого Амвросия: один из верхних зубов святителя глубоко ушел в череп под глазом, поэтому левый глаз святого Амвросия был выше правого. Эта характерная диспропорция лица святого Амвросия встречается и на изображении в медальоне XII века, который хранится в музее святителя Амвросия, примыкающем к зданию базилики.

В западной иконографии святитель Амвросий нередко изображается с роем пчел у его ног, что напоминает о чудесном предзнаменовании будущего, которым было отмечено рождение святителя. Святой Амвросий родился в семье галльского наместника около 340 года. По преданию, однажды пчелы покрыли лицо спящего младенца, но не причинили ему никакого вреда. Пчелы улетели, оставив на детских устах мед, что заставило отца мальчика воскликнуть: «Нечто великое суждено моему сыну!»

Из жития святого, написанного в 412–413 годах его секретарем Павлином Медиоланским, известно, что местом рождения святителя является Августа Треверорум – современный Трир в Германии. Εго родители происходили из Рима и принадлежали к аристократическим семьям. Семья будущего святителя приняла христианство в начале IV века. Старшая сестра Амвросия, Марцеллина, в 353 году постриглась в монахини. Мученица Сотерия (Соферида), пострадавшая в 304 году за исповедание христианства при гонениях во времена Диоклетиана, была двоюродной бабушкой Амвросия.

После смерти отца в 352 году семья будущего святителя переселилась в Рим, где юноша получил превосходное образование. Его образованность и начитанность были весьма велики: он свободно владел ораторским искусством на латинском и греческом языках, увлекался философией и литературой. Первой должностью на государственной службе была должность адвоката, а позже – должность советника. Около 370 года будущий святитель был назначен на пост консуляра (губернатора) провинции Эмилия-Лигурия с центром в Медиолане.

В 374 году, после кончины епископа Авксентия I, сторонника арианства, в Медиолане началась острые споры между православными и арианами, за которыми последовали и беспорядки. На правах градоначальника Амвросий появился в соборе, где выбиралась кандидатура нового епископа. Желая предотвратить столкновения, Амвросий обратился к народу с призывом к спокойствию. В разгар споров о предстоящей кандидатуре и во время его речи с амвона вдруг послышался детский возглас: «Амвросий – епископ!» В этих словах ребенка собравшиеся усмотрели знамение свыше, и этот детский возглас был подхвачен всем народом. Представители обеих партий решили единодушно избрать на епископскую кафедру именно Амвросия, даже несмотря на то, что он еще был не крещен – практика позднего крещения в то время была широко распространена даже в христианских семьях.

Сам же Амвросий совсем не желал епископства и даже попытался всячески очернить себя в глазах медиоланцев, чтобы избежать избрания. Тем временем жители города написали прошение императору Западного Рима Валентиниану I о разрешении поставить в городе епископом именно Амвросия. Император с мнением народа согласился, и Амвросию пришлось подчиниться указу императора и принять сан. 30 ноября 374 года Амвросий был крещен, затем рукоположен в священники и 7 декабря его хиротонисали в епископы. Таким образом, всего за семь дней он прошел все ступени церковной иерархии.

Взойдя на епископскую кафедру, Амвросий пожертвовал Церкви все свое огромное богатство и до конца жизни соблюдал обет нестяжательства, ведя скромный и строгий образ жизни. Поначалу, не будучи слишком сведущим в богословских трудах, епископу Амвросию приходилось усердно и с азов изучать Священное Писание. Прошло некоторое время, и Амвросий вскоре стал одним из лучших эгзегетов и проповедников в Европе. Превосходное образование Амвросия позволило ему не только глубоко изучить подлинники произведений восточных отцов Церкви, но и продолжить их учение.

Одной из главных забот епископа Амвросия была борьба с влиянием арианства и утверждение Никейского символа веры. Авторитет святителя был настолько высок, что он оказывал влияние на политику императора Феодосия Великого. Решительное слово святителя было непререкаемым даже для его противников.

А блестящие проповеди Амвросия привлекали в Церковь множество неофитов, среди которых был и 32-летний Августин, будущий святой, принявший святое крещение от Амвросия на Пасху 387 года. Императоры Валентиниан I, Грациан и Феодосий I весьма уважали миланского епископа и во многом под его влиянием боролись с язычеством в империи. После того как Феодосий жестоко расправился с восставшими фессалоникийцами, Амвросий наложил на него епитимию и предложил публично покаяться. И император покаялся, повергшись ниц пред дверьми храма. Святитель допустил его до причастия, но не в алтаре со священнослужителями, как ранее, а перед алтарем, вместе с прочими мирянами. Авторитет епископа в народе был таков, что император вынужден был подчиниться.

Вести о добродетельном и мудром, но суровом епископе распространились далеко за пределами Медиолана. Слушать Амвросия приходили даже ученые мужи из Персии. Силой слова, а не меча убедил Амвросий царицу воинственного германского племени маркоманов отказаться от набегов на Медиолан и принять христианство. Царица сама приняла крещение, убедив также в его необходимости и своего супруга. После этого события маркоманы подписали мирный договор с Римом.

Богословские труды святителя («Изъяснение символа веры», «О воплощении», «О таинствах», три книги о Святом Духе и две книги о покаянии и проч.) раскрывают самую суть христианского учения, показывая его преимущества перед язычеством.

Последние годы жизни епископ Амвросий больше занимался литературным творчеством, диктуя сочинения своему секретарю Павлину. Перу святого Амвросия принадлежит множество литургических гимнов. Ему же приписывается и создание самого известного гимна латинской Церкви – «Те Deum laudamus» («Тебя, Бога, хвалим»). Святитель Амвросий также был автором 42 гекзаметров в подписях к фрескам базилики. Эти стихи дошли до нас, хотя сами фрески не сохранились.

Хорошее музыкальное образование и большие способности позволили святому Амвросию стать реформатором церковного пения. В частности, именно он ввел в богослужебную практику Запада антифонное пение.

С именем святого Амвросия Медиоланского связано также появление особого, отличающегося от традиционного латинского, амвросианского литургического обряда. Амвросианский обряд поныне используется в Миланской епархии. Благодаря амвросианскому обряду, испытавшему особое влияние византийского обряда, Миланская Церковь «обретает свое лицо, прежде всего, благодаря качеству своей молитвы. Амвросианский обряд оказал большое влияние на становление Миланской Церкви, с ее сильно развитым экклезиологическим измерением – епископ Франко Джулио Брамбилла, декан Богословского факультета Северной Италии. – Изучение амвросианского обряда и его духовная практика до сих пор представляют собой один из основных мотивов амвросианского теологического самосознания, особенно в эпоху, когда секуляризация пытается размыть все существующие различия» [1].

Святителем Амвросием в Милане был основан мужской монастырь и построены две базилики: во имя святых мучеников Гервасия и Протасия (ныне Амвросиева) и Апостольская – ныне церковь святого мученика Назария, в алтаре которой покоятся мощи этого святого. Апостольская базилика была сооружена в 382–386 годах и посвящена святителем двенадцати апостолам: частицы их мощей хранились в храме; сейчас эти святыни находятся в епархиальном музее при кафедральном соборе.

Последователями богословских идей святителя Амвросия в Италии были «амвросианцы» – члены католических духовных объединений «Братья святого Амвросия», основанного в 1337 году, и «Монахини святителя Амвросия», ставшего женским монашеским орденом.

В память святителя Амвросия в 1609 году кардиналом Карлом Борромео (1538–1584), распространявшим амвросианский литургический обряд и способствовавшим развитию почитания святого Амвросия, в Милане рядом с Амброзийской (Амвросиевой) пинакотекой была открыта Амброзийская (Амвросиева) библиотека, доступная для всех жителей города. Ныне в ее собрании имеется много редких книг, среди них и 12 томов рукописей Леонардо да Винчи.

Атриум базилики святого Амвросия

В библиотеке хранятся редкие материалы, рассказывающие, как в последующие столетия после кончины святителя Амвросия постепенно достраивалась Амвросиева базилика, как украшалась она внутри и приобретала новые архитектурные компоненты. Так, слева и справа над ее крышей сегодня видны две выступающие разновысокие колокольни. Они свидетельствуют о долгом споре, продолжавшемся с начала VIII по XII столетие, между «канониками Церкви» и монахами-бенедиктинцами. Причем в современных справочниках о Милане совершенно разнятся данные о начале и завершении строительства этих колоколен, а также и о том, кому же все-таки из спорящих сторон принадлежала «самая высокая» и более «низкая, но строгой формы». Эти колокольни своей высотой якобы отражают уровень вкладов одних и других в дело развития христианской жизни в Милане.

Не иссякает поток православных паломников к мощам святителя Амвросия, который в равной мере почитается и на Западе, и на Востоке.

Источник: Святого Амвросия Медиоланского, Слово о взаимной любви христиан // Христианское чтение. 1837. Ч. 4. С. 28-34.

Азбука, Православный благовест Нью Йорка, Православие, kolllak.livejournal.com

Просмотрено (6) раз