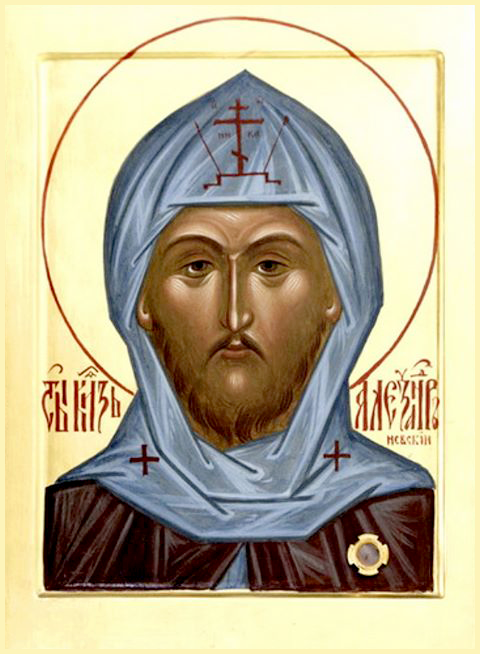

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1724)

День памяти – 12 сентября н.ст. – перенесение мощей

Мы собрались сегодня, братие, для духовного празднования в честь святого благоверного князя Александра Невского. Но многие ли вполне отчетливо сознают, в чем состоит смысл и значение этого празднования?

Одни, например, при мысли о праздновании сем вспоминают прежде всего о том, что святой благоверный князь Александр Невский сам побеждал врагов нашего отечества, а потому, думают они, доселе к нему следует обращаться с молитвою более всего о том, чтобы он споборствовал нашему отечеству в бранях и ныне.

Другие, вспоминая, что святой благоверный князь Александр занимался государственно-общественной деятельностью, склонны сосредоточивать все внимание на этой стороне его деятельности. Но многие ли знают о том, что лежало в самой основе жизни и деятельности святого благоверного князя?

Если мы приведем себе на память, что более верою и молитвою, чем воинством, побеждал святой благоверный князь врагов своих, подготовляясь к победе молитвою, постом и причащением Святых Тайн, если вспомним, что, имея всю возможность и множество поводов на княжеском престоле угождать себе самому, святой благоверный князь предпочитал быть отцом для граждан своего отечества, миловать нищих, вдов и сирот, что он, скончав земной подвиг, несенный им ради блага отечества, преимущества княжеского достоинства легко сменил на схиму, то нам будет ясно, что жизнь святого благоверного князя являет в себе множество отблесков духовного образа того же самого «нового человека, который обновляется… по образу Создавшего его» (Кол. 3, 10), каковой образ носили все вообще святые, в особенности же воплотили преподобные мужи, обитатели пустынь.

У них научился многому святой благоверный князь Александр; у них учились и учатся, по крайней мере чрез писания их, едва ли не все общественные деятели, хранящие заповеди Христовы (например, привлекший особенную народную любовь святитель Иоанн Златоуст). О нашем долге уяснить себе черты этого духовного лика преподобных, напечатлеть их в умах и сердцах и по мере сил наших воплотить их в своей жизни вот о чем напоминает нам ежегодное духовное празднование в честь святого благоверного князя Александра.

Услышав это, быть может, кто-либо подумает: «Неужели же и ныне нужно идти в пустыни, чтобы учиться у преподобных?» Конечно, пустыня есть истинное и лучшее училище для желающий жить по духу Христову, ибо там более всего заботятся, всю жизнь свою посвящают тому, чтобы воплотить в себе образ Христов. У преподобных мужей должны бы были учиться и современные люди жизни духовной, ибо существо духовной христианской жизни одно во всех святых, так как нет особой религии для князей, для священников, мирян, воинов и различных общественных деятелей.

Но если жизнь современного человечества слишком далека от того, чтобы увидеть в пустыне училище жизни, то обратимся к тому, что ближе нам, обратимся хотя бы к нашим писателям, которые являются для нашего общества главными руководителями мысли и даже жизни, и посмотрим, не найдем ли мы и у них сознательного или хотя бы невольного преклонения пред величием духовного лика преподобных, и не отблеск ли этого лика в их духовном образе, отразившийся на художественном таланте этих писателей, увеличил силу общественного их влияния?

Не будем говорить о таких писателях, как Гоголь и Достоевский, Глеб Успенский, из которых первый с великим благоговением преклонялся пред религиозным идеалом жизни (см. особенно «Переписку с друзьями»), так что последние годы жизни его за неумеренное будто бы преклонение пред религиозным идеалом даже представляются многими в мрачном свете, а второй как бы переродился в каторге от чтения Библии, в своих писаниях проводил чисто христианский идеал и сам в Петербурге, в церкви Знамения Пресвятой Богородицы, нередко молился на коленях со слезами73, третий причислял святителя Тихона Задонского и ему подобных к истинной народной интеллигенции («Власть Земли»).

Не будем останавливаться и на Л. Толстом, который не хочет признать ни науки, ни искусства самих по себе, если они отрешаются от религии, который говорит (в самообольщении, конечно), что живет единственно для Бога, для исполнения, как он выражается, воли Того, Кто послал его в мир. Остановимся на тех писателях, любимых нашим обществом, у которых, кажется, менее всего можно встретить преклонение пред подвижниками религиозного идеала.

Так, Салтыков-Щедрин говорит, что Евангелие возбудило в нем много совершенно новых мыслей: «Оно посеяло в сердце моем зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так порабощал меня… Я вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком.

Право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимых порядков вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали предо мною, осиянные светом, и громко вопияли о прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков». Лесков любил молиться наедине, крестился, когда выходил из дома, и в объяснение этого говорил: «Крест напоминает Того, Кто пострадал на нем… Поминать Христа следует чаще, чем мы это делаем». Лесков говорил, что «хочется ему скорее перейти в иной мир», где будет «лучше».

«Дух мой растет и крепнет. Он уже теперь (пред смертью) освобождается от земной оболочки и рвется более совершенным к Творцу вселенной. Это моя религия… без религии нет и нравственности… нельзя нравственность создавать без религии: на чем вы ее оснуете?..»74 Чехов не любил положительно и определенно высказываться о Боге и вообще о вопросах религиозной жизни. Но и он с заметным сочувствием останавливается в произведении «Мужики» на событии, когда по селу носили Живоносную. Это событие было истинным праздником в селе, все испытывали особенное возвышенное настроение, увидели, что еще не порвана окончательно связь земли с небом и возможно просвещение оттуда земной непроглядной жизни деревни.

В другом произведении («Моя жизнь») Чехов говорит: «В самом деле, были (в жизни мужиков) и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при все том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая в общем держится на каком-то крепком, здоровом стержне.

Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своей сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему ближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше (дочери инженера) и в докторе (Благово), а именно: он верит, что главное на земле правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость».

Наконец, Горький, хотя многих из своих героев выводит безрелигиозными и даже восстающими против Бога, но и он останавливается пред существованием в человеке совести, не замолкающей даже на крайней ступени падения человека (рассказ «Тоска»), говорит, что «человек всюду носит в себе Бога… Я пришел снизу, со дна жизни, оттуда, где грязь и тьма, где человек еще полузверь, где вся жизнь только труд ради хлеба… но и там сверкают на солнце неоцененные алмазы великодушия, ума и героизма, и там есть любовь и красота… в крупицах, в малых зернах, да! но есть». Не говорим уже о таких типах, как Лука странник («На дне»), в которых Горький еще более приближается к народному идеалу истинного человека.

Итак, если чтимые нашим обществом писатели или сознательно, или невольно преклоняются пред религиозным идеалом Евангелия, пред народным идеалом, а этот последний есть идеал преподобных, то пусть и из нас никто не считает религию лишь одною из числа тех обязанностей, которые исполнить требуется общественными приличиями или необходимостью; пусть религия, вера во Христа будет для нас действительно тем, чем всегда сознательно или хотя невольно признавали ее и лучшие наши писатели, то есть основою нашей жизни, глубочайшим жизненным нервом, управляющим всеми ее движениями.

Приложим заботу к тому, чтобы хотя изредка, хотя временами сердце наше согревалось для любви к Богу, во время молитвенных собраний и в различных случаях жизни приходило оно в умиление! И как вера святого благоверного князя Александра и других святых «побеждала мир» (1Ин. 5, 4), так пусть побеждает она и в нас «мир» со страстями его, да одушевляет на подвиги любви и на исполнение заповедей Христовых!

Аминь.

Молитвословия благоверному князю Александру Невскому, в схиме Алексию

Тропарь благоверному князю Александру Невскому, в схиме Алексию, глас 4

Позна́й свою́ бра́тию, Руси нашей Ио́сифе,/ не в Еги́пте, но на Небеси́ ца́рствующий,/ благове́рный кня́же Алекса́ндре,/ и приими́ моле́ния их,/ умножа́я жи́та лю́дем плодоно́сием земли́ твоея́,/ гра́ды влады́чествия твоего́ огражда́я моле́нием,// правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя спобо́рствуя.

Перевод: Узнай своих братьев, Руси нашей Иосиф, не в Египте, но на Небесах царствующий, благоверный князь Александр, и прими моления их, умножая число плодов людям плодоносием земли твоей, города под властью твоей охраняя молением, православным христианам в борьбе против врагов оказывая помощь.

Тропарь благоверному князю Александру Невскому, в схиме Алексию, глас 4

Я́ко благочести́ваго ко́рене/ пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре,/ яви́ бо тя Христо́с я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище земли нашей,/ но́ваго чудотво́рца пресла́вна и Богоприя́тна./ И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию,/ во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся сла́вим Го́спода,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний./ Его́же моли́ спасти́ грады наши,/ и держа́ве нашей Богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м нашим спасти́ся.

Перевод: Как почитаемый росток от благочестивого корня ты был, блаженный Александр, ибо тебя явил Христос как некое священное сокровище земли нашей, нового чудотворца преславного и Богоприятного. И сегодня собравшиеся в день памяти твоей с верой и любовью в псалмопении и песнопениях духовных, радуясь, славим Господа, давшего тебе благодать исцелений. Его же моли спасти города наши и государству нашему быть угодным Богу, и сынам нашим спастись.

Кондак благоверному князю Александру Невскому, в схиме Алексию, глас 8

Я́ко звезду́ тя пресве́тлу почита́ем,/ от восто́ка возсия́вшую, и на за́пад прише́дшую,/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши,/ и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне./ Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии,/ моли́ спасти́ Оте́чество твое́, и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х,/ и ве́рно вопию́щия ти́:// ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

Перевод: Как звезду тебя преяркую почитаем, воссиявшую на востоке и пришедшую на запад, ибо всю страну эту обогащаешь чудесами и красотой, и просвещаешь с верой почитающих память твою, Александр блаженный. Потому сегодня празднуем твое успение, люди твои, моли спасти Отечество твое и всех приходящих к раке с мощами твоими, и с верой взывающих к тебе: «Радуйся, города нашего сила».

Ин кондак благоверному князю Александру Невскому, в схиме Алексию, глас 4

Я́коже сро́дницы твои́, Бори́с и Глеб,/ яви́шася тебе́ с Небесе́ в по́мощь,/ подвиза́ющемуся на Ве́лгера Све́йскаго и во́ев его́,/ та́ко и ты ны́не,/ блаже́нне Алекса́ндре,/ прииди́ в по́мощь твои́м сро́дником // и побори́ борю́щия ны.

Перевод: Также как родственники твои, Борис и Глеб, явились тебе с Небес на помощь, в битве против Биргера Шведского и войска его, так и ты сейчас, блаженный Александр, приди на помощь твоим соотечественникам и победи враждующих с нами.

Молитва благоверному князю Александру Невскому, в схиме Алексию

Ско́рый помо́щниче всех усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый наш пред Го́сподем предста́телю, святы́й благове́рный кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны недосто́йныя мно́гими беззако́нии непотре́бны себе́ сотво́ршия, к ра́це моще́й твои́х (или: ико́не твое́й) ны́не притека́ющия и из глубины́ се́рдца тебе́ взыва́ющия: ты в житии́ свое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры был еси́, и нас в ней те́плыми твои́ми моли́твами непоколеби́мы утверди́.

Ты вели́кое, возло́женное на тя служе́ние тща́тельно проходи́л еси́, и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́йже призва́н есть, наста́ви. Ты, победи́в полки́ супоста́тов, от преде́лов Руси отгна́л еси́, и на нас ополча́ющихся всех ви́димых и неви́димых враго́в низложи́.

Ты, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным уве́нчанный, на Небесе́х ца́рствуеши, хода́тайствуй и нам, смире́нно мо́лим тя, житие́ ти́хое и безмяте́жное и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам. Предстоя́ же со все́ми святы́ми Престо́лу Бо́жию, моли́ся о всех правосла́вных христиа́нах, да сохрани́т их Госпо́дь Бог Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, и благоде́нствии, и вся́ком благополу́чии в до́лжайшая ле́та, да и при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я благоверному князю Александру Невскому, в схиме Алексию

О, святы́й благове́рный кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны, недосто́йныя рабы́ Бо́жии (имена), и исхода́тайствуй нам житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам, да сохрани́т нас Госпо́дь Бог Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в до́лжайшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание благоверному князю Александру Невскому, в схиме Алексию

Велича́ем тя́,/ благове́рный кня́же Алекса́ндре,/ и чти́м свято́е успе́ние твое́,/ и ны́не мо́лиши за на́с// Христа́, Бо́га на́шего.

Азбука. Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской. Проповедь

Просмотрено (22) раз