Содержание: Христианское учение о спасении. История праздника поклонения кресту. Установление времени празднования. Особенности церковной службы в дни праздника. Особое значение праздника в наши дни. Что является необходимым для каждого православного христианина в Крестопоклонную неделю? Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры. Книга 4. Глава XI. О кресте и еще о вере. Чинопоследование всенощного бдения. Чин выноса Честного и Животворящего Креста Господня.

Христианское учение о спасении

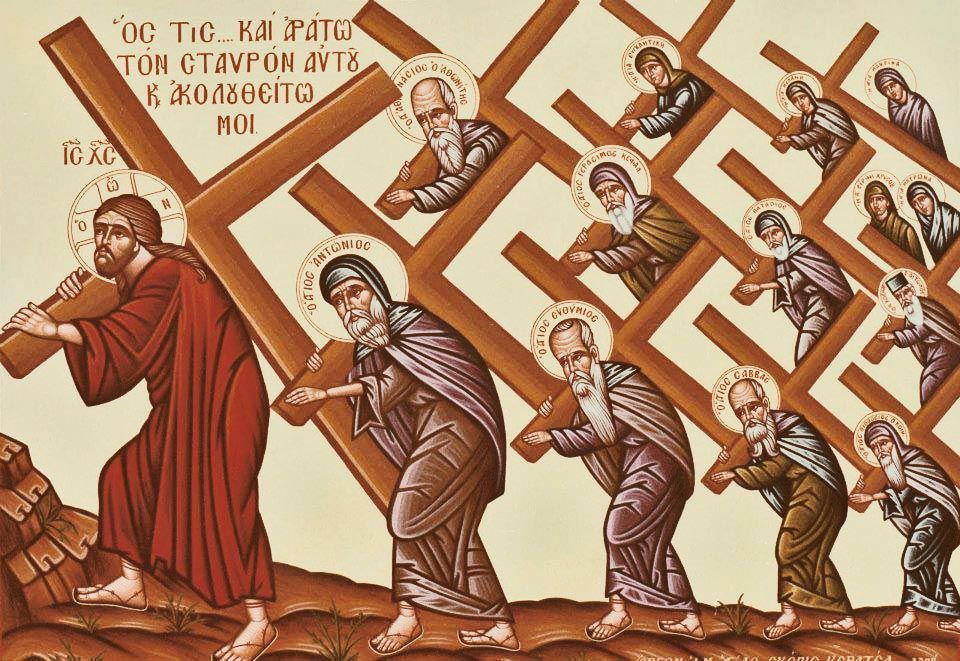

Христианское учение свидетельствует о том, что для спасения повреждённой первородным грехом человеческой природы Сын Божий, воплотившись от Пречистой Девы Марии, обрёл все элементы, свойственные ей. Среди них страстность (способность ощущать страдания), тленность и смертность. Безгрешный, Он вместил в Себе все последствия первородного греха, чтобы в муках на кресте исцелить их. Страдания и смерть были ценой такого исцеления. Однако в силу того, что в Нём неслитно и нераздельно сочетались две сущности – Божественная и человеческая – Спаситель воскрес к жизни, явив собой образ нового человека, избавленного от страданий, болезней, и смерти. Следовательно, крест ― это не только страдания и смерть, но, что очень важно, Воскресение и Жизнь вечная для всех, кто готов следовать за Христом. Крестопоклонная неделя Великого поста как раз и предназначена для того, чтобы направить сознание верующих на осмысление этого подвига.

История праздника поклонения кресту

Традиция эта родилась четырнадцать веков назад. В 614 году Иерусалим был осадил персидский царь Хосрой II. После длительной осады персы захватили город. Среди прочих трофеев они вывезли Древо Животворящего Креста, хранившееся в городе с тех пор, как оно было найдено равноапостольной Еленой. Война продолжалась ещё много лет. Объединёнными силами с аварами и славянами персидский царь едва не захватил Константинополь. Спасло византийскую столицу только заступничество Божьей Матери. Наконец, ход войны переменился, и персы были разгромлены. Эта война продолжалась 26 лет. По её окончании главная христианская святыня – Животворящий Крест Господень – была возвращена в Иерусалим. Император лично внёс его на руках в город. С тех пор каждый год праздновался день этого радостного события.

Установление времени празднования

В тот период порядок великопостных церковных служб ещё не был установлен в своём окончательном виде, и в него постоянно вносились некоторые изменения. Третья неделя Великого поста Крестопоклонная В частности, вошёл в практику перенос праздников, выпадавших на будние дни Великого поста, на субботу и воскресенье. Это позволяло не нарушать строгость поста будних дней. То же произошло с праздником Животворящего Креста. Его постановили отмечать в третье воскресенье Великого поста. Традиция, по которой Крестопоклонная неделя стала по счёту третьей неделей поста, сохранилась до нашего времени. В эти же дни было принято начинать подготовку оглашенных, то есть новообращённых, таинство крещение которых было намечено на Пасху. Весьма целесообразным считалось начинать их наставление в вере с поклонения кресту. Так продолжалось вплоть до XIII века, когда Иерусалим был завоёван крестоносцами. С этих пор дальнейшая судьба святыни неизвестна. Лишь отдельные частицы его встречаются в некоторых ковчежцах.

Особенности церковной службы в дни праздника

Крестопоклонная неделя Великого поста имеет характерную особенность, присущую только ей. На церковных службах этой седмицы вспоминается событие, которому ещё только предстоит свершиться. В обыденной жизни вспоминать можно только то, что уже произошло, но для Бога нет понятия времени, и поэтому в службах Ему грани прошедшего и будущего стираются. Уникальность воскресной церковной службы заключается в том, что она сочетает в себе и полные драматизма молитвы Страстной седмицы, и радостные пасхальные песнопения. Логика такого построения проста. Данный порядок чинопоследования пришёл к нам из первых веков христианства. В те времена в сознании людей страдания и воскресение были слитны, и являлись звеньями одной неразрывной цепи. Одно логически вытекало из другого. Крест и страдания теряют всякий смысл без воскресения из мёртвых. Крестопоклонная неделя ― это своего рода «предпразднственный» праздник. Она служит наградой для всех, кто достойно прошёл первую половину Великого поста. Обстановка в этот день, хотя и менее торжественная, чем на пасхальной службе, но общий настрой тот же.

Особое значение праздника в наши дни

Третья неделя Великого поста – Крестопоклонная – приобрела особенно важное значение в наши дни. В евангельские времена, когда казнь на кресте считалась позорной, и ей подвергались лишь беглые рабы, далеко не все были способны принять в качестве Мессии человека, пришедшего в столь смиренном облике, разделявшего трапезу с мытарями и грешниками и казнённого на кресте между двух разбойников. Понятие жертвенности ради других не умещалось в сознании. Безумцем нарекли они Спасителя. И не таким же безумием в наши дни кажется проповедь самопожертвования ради ближних? Не поставлен ли во главу угла лозунг, призывающий к обогащению и достижению личного благополучия любыми доступными путями? Вопреки исповедуемой ныне религии обогащения, неделя 3-я Великого поста – Крестопоклонная – напоминает всем о том, что величайшей добродетелью является жертва, принесённая ближним. Святое Евангелие учит нас: то, что мы делаем для ближнего, мы делаем для Бога.

Что является необходимым для каждого православного христианина в Крестопоклонную неделю?

Спустя 2 недели после начала поста все, кто несерьёзно к нему относились, вернулись к своей обычной еде, образу мыслей и жизни. Немудрено, ведь испытание отказом от «баловства», до которого можно дотянуться рукой — одно из самых сложных. Однако для тех, кто сумел совладать с собой, Крестопоклонная неделя служит маяком, который показывает продолжить путь к очищению и великой радости Воскрешения.

Но просто знать свою, пусть и великую, цель, бывает мало, необходимо осознавать помощников, которые всегда в нашем распоряжении, внутри нас. Они помогают преодолевать первые, самые тяжёлые дни поста, веду т нас в последующие недели и не позволяют нам предаваться соблазнам и послаблениям. Речь идет вот о чём:

Первый помощник в пост, и особенно Крестопоклонную неделю, — это молитва. Она вдохновляет и очищает, она существует внутри нас и вовне одновременно. Произнося её, мы наполняемся ею, и в то же время она окружает нас и правит всеми нашими действиями и мыслями. Потому труд воздержания легче, когда с нами молитва.

Второй помощник – это терпение. Терпеливым нужно быть и к себе, и к другим. Время поста считается особенным. Оно несет радость духа, но следует она только после преодоления преград, что встают на пути. Мы столкнемся с голодом, досадой, раздражением и непониманием. Захотим нарушить все правила и будем задаваться вопросом: «зачем я все это делаю?». Все это закономерно, подобные мысли призваны сбить с пути, а наша задача – быть терпеливыми, снова и снова обращаясь к разуму своему и духу, собирая их воедино, и, стяжая плоть, продолжать святое воздержание. Может быть, близкие также нуждаются в ответах на какие-либо вопросы, и мы, благодаря терпению, можем им помочь.

Третий помощник – это кротость, беспрекословное принятие воли Бога. Как бы ни одолевали нас мысли о несправедливости или неправильности происходящего, не наше дело судить об этом. Все дороги отмеряны Всевышним, все пути им пройдены. Не нам ли принять от него в дар то, что он дал именно нам? Не зря говорят, что дает Бог по силам и возможностям каждого. В конце самых невозможных испытаний мы становимся непередаваемо лучше и чище, но всегда есть, куда стремиться дальше.

Четвертый помощник – твёрдость духа. Иногда необходимо проявить отсутствие всякой мысли, полагаясь лишь на твёрдость духа, придерживаясь принятого решения. Только так мы можем пройти до конца, и крест служит нам о том напоминанием.

Крестопоклонная неделя не является особенной в плане приёмов пищи. Обычные люди, не относящиеся к монашествующим, могут питаться дважды и трижды в день. Следует ограничивать употребление масла, специй и количества принимаемой пищи в целом. Желательной для приема пищей остаются: отварные овощи, крупы, овощные супы, различные салаты без солений и заправок. Из напитков: вода, компот, отвар ромашки, мяты или другой успокаивающей травы. В выходные можно добавить в еду немного елея, приправ и выпить толику кагора.

Образ жизни следует продолжать уединенный, без отлучек из дома, кроме необходимых, просмотра и прослушивания мирских передач, празднеств и гостевых приёмов.

Самым лучшим для души будет посещение церкви во время утренних и вечерних богослужений, времяпровождение в молитве и мыслях, обращенных к Богу. Это вдохновит и поддержит нас на пути к постижению тайны смерти и воскрешения Господа, неизмеримо приблизит к свету, исходящему от Него, и напомнит, что ни за что нельзя отступать с выбранного нами светлого пути.

Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры. Книга 4. Глава XI. О кресте и еще о вере

«Слово крестное погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть» (1 Кор. 1:18)

«Ибо духовный востязует… вся; душевен же человек не приемлет яже Духа» (1 Кор. II:14-15)

Ибо оно есть безумие для тех, которые не с верою принимают и не с верою размышляют о благости и всемогуществе Божием, но исследуют божественное при помощи человеческих и естественных рассуждений. Все же относящееся к Богу выше естества, слова и разумения. Ибо если кто станет рассуждать, каким образом Бог вывел все из небытия в бытие и ради чего, и захочет постигнуть это при помощи естественных рассуждений, тот не постигнет. Такое знание – «душевное» и бесовское. Если же кто, руководствуясь верою, станет размышлять о благости, всемогуществе, истине, мудрости и праведности Божиих, тот найдет все гладким и ровным и путь – прямым. Ибо без веры невозможно спастись. На вере основывается все, как человеческое, так и духовное. Ибо без веры и земледелец не проводит борозды земли, и купец не вверяет души своей малому древу на бурной глубине моря; без веры и браки не заключаются, и ничего другого в жизни не предпринимается. Верою уразумеваем, что все приведено из небытия в бытие силою Божиею; верою совершаем все, как божеские, так и человеческие дела. Вера, далее, есть согласие, без всякой придирчивой пытливости.

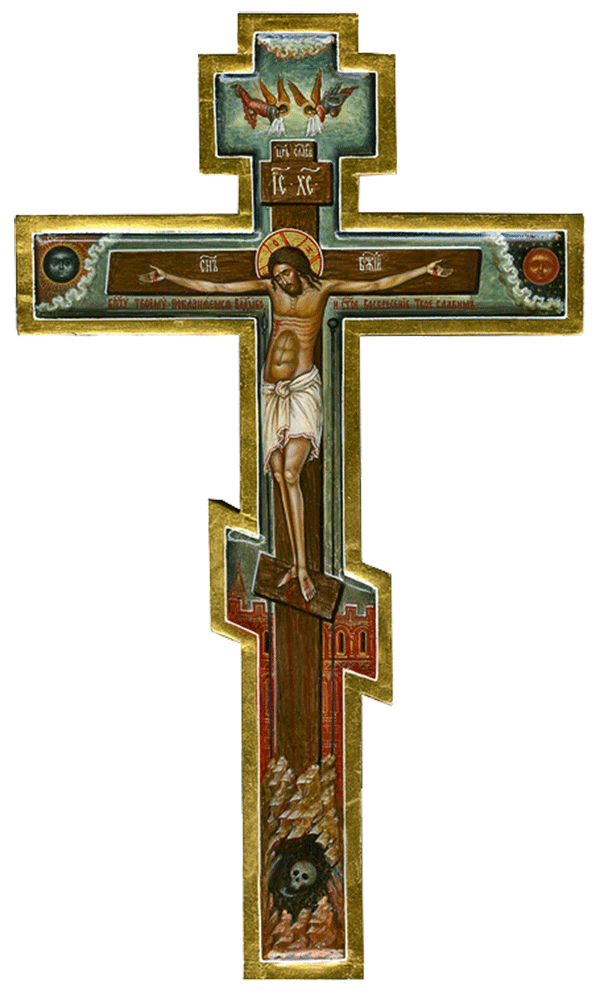

Всякое деяние и чудотворение Христово, конечно, весьма велико, божественно и удивительно, но удивительнее всего – честный крест Его. Ибо не иным чем, как только крестом Господа нашего Иисуса Христа упразднена смерть, разрешен прародительский грех, ад лишен своей добычи, даровано воскресение; нам дана сила презирать настоящее и даже самую смерть, устроено возвращение к первоначальному блаженству, открыты врата рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы сделались чадами Божиими и наследниками. Все это совершено крестом.

«Или́ не разумѣ́ете, я́ко ели́цы во Христá Иисýса крести́хомся, въ смéрть егó крести́хомся?» (Рим. VI:3)

«ели́цы бо во Христá крести́стеся, во Христá облекóстеся.» (Гал. 3:27)

«… Христá, Бóжiю си́лу и Бóжiю премýдрость» (1 Кор. 1:24)

Таким образом смерть Христа или крест облек нас в ипостасную Божию мудрость и силу. Сила же Божия есть «слово крестное», или потому, что через него открылось нам могущество Божие, т.е. победа над смертью, или потому, что как четыре конца креста держатся и соединяются его средоточием, так и силою Божиею держится высота и глубина, длина и широта, т.е. вся видимая и невидимая тварь.

Крест дан нам в качестве знамения на челе, как обрезание – Израилю; ибо через него мы верные различаемся и распознаемся от неверных. Он есть щит и оружие, и памятник победы над дьяволом. Он есть печать для того, чтобы не коснулся нас «Ангел погубляющий» (Исх. XII:23), как говорит Писание. Он есть для лежащих восстание, для стоящих утверждение, для немощных опора, для пасомых жезл, для обращающихся руководство, для преуспевающих приведение к совершенству, спасение души и тела, отражение всяких зол, виновник всяких благ, истребление греха, растение воскресения, древо жизни вечной.

Итак, должно поклоняться самому этому досточтимому и поистине драгоценному древу, на котором Христос принес Себя в жертву за нас, как освященному прикосновением святого тела и крови, точно также – и гвоздям, копью, одеждам и священным Его обиталищам, каковы: – ясли, вертеп, Голгофа, спасительный животворящий гроб, Сион – твердыня Церквей и т. п. как говорит богоотец Давид: «внидем в селения Его, поклонимся на место, идеже стоясте нозе Его» ( (Пс. 131:7-8). А что Давид разумеет здесь крест, показывает следующее: «воскресни, Господи, в покой твой». Ибо за крестом следует воскресение. Если же вожделенны для нас дом, ложе и одежда любимых нами, то насколько более должно быть вожделенным то, что принадлежит Богу и Спасителю и через посредство чего мы спасены? Мы поклоняемся также и изображению честного и животворящего креста, из какого бы вещества оно ни было сделано, почитая не вещество (да не будет так!), а изображение, как символ Христа. Ибо Он, делая завещание своим ученикам, сказал: «Тогда явится знамение Сына человеческого на небеси» (Мф. XXIV:30), разумея крест, поэтому и ангел, вестник воскресения, говорил женам: «Иисуса ищете Назарянина, распятого» (Мк. XVI:6). И апостол cказал: «мы же проповедуем Христа распята» (1 Кор. 1:23). Хотя много – Христов и Иисусов, но распятый – один. Апостол не сказал «прободенного» копьем, но «распята». Итак, должно поклоняться знамению Христа, ибо где – знамение, так и Сам Христос будет. Веществу же, из которого состоит изображение креста, – будет ли то золото, или драгоценные камни, – после разрушения, если бы случилось, изображения, не должно поклоняться. Итак мы поклоняемся всему тому, что принадлежит Богу, относя почтение к Нему Самому.

Этот честный крест прообразовало древо жизни, насажденное Богом в раю. Ибо так, как через древо вошла смерть (Быт. 3:3), то надлежало, чтобы через древо были дарованы жизнь и воскресение. Иаков, поклонившись на конец жезла Иосифова (Быт. XLVII:31), первый изобразил крест, и благословивши своих сыновей «переменными» руками (Быт. XLVIII:14), весьма ясно начертал знамение креста. То же прообразовали:

– жезл Моисея, крестообразно поразивший море и спасший Израиля,

фараона же потопивший (Исх. XIV:16);

– руки, крестовидно простираемые и обращающие в бегство Амалика (Исх. 17:11);

– горькая вода, услажденная древом (Исх. XV:25);

– скала, рассекаемая (жезлом) и источающая воду (Исх. XVII:6);

– жезл, приобретающий Аарону достоинство священноначалия (Числ. XVII. 8-9)

– змий, вознесенный на древе в виде трофея, как будто уже умерщвленный (Числ. XXI:9), в то время, как древо спасало тех, которые с верою взирали на мертвого врага, подобно тому, как Христос плотью, не знавшею греха, был пригвожден за грех.

И великий Моисей (говорит) взывая: «узрите живот ваш висящ на древе пред очима вашими» (Второз. XXVIII:66).

И Исайя говорит: «прострох руце Мои весь день к людем непокоряющимся и противу глаголющим» (Ис. LXV:2).

О, если бы мы, поклоняющиеся кресту, получили удел с распятым Христом!

Аминь.

Чинопоследование всенощного бдения. Чин выноса Честного и Животворящего Креста Господня

В канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, совершается всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня. Поклонение Кресту Господню призвано напомнить верующим о том, что путь к Воскресению лежит именно через крест и спасение души невозможно без борьбы с грехами и страстями, без скорбей и страданий. Обратно в алтарь Крест уносится в пятницу четвертой седмицы Великого поста. Именно поэтому вся седмица именуется Крестопоклонной.

В древности всенощное бдение имела греческое название ποννυχίς (панихида), всенощная, или: «Αγρυπνία – ночное богослужение, а также латинское: vigilia – бодрствование.

Всенощное бдение представляет собой соединение трех служб: великой вечерни (иногда великого повечерия), утрени и первого часа. В Крестопоклонную неделю вечерня служится отдельно.

Чинопоследование всенощного бдения:

– ШЕСТОПСАЛОМИЕ (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142)

– ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ

Ектения – молитва, которая, будучи сама по себе пространной, разделяется на несколько меньших частей или отрывков, из которых каждый оканчивается со стороны лиц, совершающих богослужение, приглашением: «Господу помолимся», «у Господа просим», а со стороны лиц, поющих или читающих, ответными словами: «Господи помилуй», «подай Господи». От прочих молитв ектении отличаются тем, что в них по преимуществу имеются в виду земные лица и земная жизнь («Церковь воинствующая»), тогда как в других молитвах — святые лица и небесные их обители («Церковь торжествующая»). Ектении разделяются на несколько видов: Великая ектения; Сугубая ектения; Просительная ектения; Малая ектения, и ектения об умерших или Заупокойная.

– “Бог Господь и явися нам”

– ТРОПАРЬ КРЕСТУ

(Тропарь (от греч. τροπάριον – тон, лад, мелодия) – краткое песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется святой (святые). Тропарь – одно из древнейших церковных песнопений, с которого христианская гимнография начала свое развитие.

– чтение КАФИЗМ: 2-я и 3-я;

Кафизма (греч. κάθισμα от греч. слова κάθημαι – сидеть) – богослужебный раздел книги Псалтирь (во время чтения которого на богослужении дозволяется сидеть. В Псалтири выделено 20 кафизм примерно одинаковой длины, что важно для образования кафизмы, ведь при равной длине число псалмов в кафизмах может быть различным. Большее число псалмов содержит 18-ая кафизма, где их 15 (псалмы 119-133), а меньшее число – 17-я, содержащая только один 118 псалом, разделенный на 3 части и именуемый «Непорочны». Каждая кафизма поделена на три части. Каждая часть именуется статией (статия от греч. στασεις – глава, подраздел) или славой. Слава может включать в себя как один, так и несколько псалмов. Название слава восходит к славословию.

– МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ

– ПОЛИЕЛЕЙ («Хвалите имя Господне»)

Полиелей (греч. πολυέλεοσ – многая милость, «многомилостивое» в древнерусских Уставах) – торжественное песнопение утрени, составленное из псалмов 134-го («Хвалите имя Господне») и 135-го («Исповедайтеся Господеви»). Название восходит к частому повторению слов «Яко во век милость Его» в 135 псалме.

– воскресные «НЕПОРОЧНЫ» тропари («Благословен еси, Господи»

Непорочны (греч. «Αμωμος) – понятие православной гимнографии, обозначающее важный для богослужения 118-й псалом, по его словам «Блаженны непорочные в путь, ходящие в законе Господни…». Псалом начинается словами «Блаженны непорочные в путь, ходящие в законе Господни…» По этому слову и весь псалом получил свое наименование. Он в течение церковного года занимает очень важное место. В обычные периоды года он должен стихословиться в субботы на утрени; он поется и на воскресной утрени, когда не положен полиелей, т. е. в большую часть года; он исполняется на парастасах, на отпеваниях и т. п.

– ВЕЛИЧАНИЕ (под великие праздники)

Величание – краткое песнопение, прославляющее Иисуса Христа, Богородицу или какого либо святого. Начинается со слова «Величаем» (или «Ублажаем»).

– МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ

– СЕДАЛЬНЫ или ИПАКОИ

Седален (греч. κάφισμα от глагола сидеть) – богослужебное песнопение, во время которого допускается сидеть. В древней Церкви за богослужениями, особенно на утрени, после псалмов, которые пелись стоя, полагались перерывы для духовных размышлений о пропетых псалмах. Во время этих размышлений сидели. Из таких размышлений возникли песнопения, именуемые «седальнами». Впоследствии стали сидеть и во время чтения псалмов, а название «кафизма» (то есть «седален», «седальный») перенесли и на псалмы.

Ипакои (от греч. глагола ύπακούω – прислушиваться, отвечать, откликаться, быть послушным) – песнопение в виде припева или подпевания, которое слушают стоя, посвященное Воскресению Христову или событиям праздников. Одно из древнейших церковных песнопений и один из древнейших гимнографических терминов в истории христианства.

– СТЕПЕННЫ (под великие праздники антифон 4 гласа: «От юности моея»)…

Степенны являются подражаниями 15-ти так называемых степенных псалмов 18-ой кафизмы (119-133 псалмы). Эти песни пелись паломниками при восхождении на ступени Иерусалимского храма. Также и хор левитов (священнослужителей) сначала вставал на первую ступень (ступени были очень большими) и пел псалом, затем пел следующий псалом на второй ступени и так далее. Степенных антифонов восемь – по числу гласов. Каждый составлен из трех частей для каждого гласа, кроме 8-го, где их четыре. К каждому степенну присоединено в конце прославление Святого Духа. В степенных говорится об очищении и исправлении души от страстей и греха.

– ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ (по традиции, читается в алтаре)

– “Воскресение Христово видевше”

– возглас диакона “Спаси, Боже, люди Твоя”…

– КАНОН ФЕОДОРА СТУДИТА (малые ектении на 3-й и 6-й песнях)

Канон – богослужебный текст, посвященный прославлению праздника или святого; представляет собой цикл тропарей, объединенных общей тематикой. Канон – вид церковной поэмы-гимна сложной конструкции; состоит из 9 песен, 1-я строфа каждой называется ирмосом, остальные (4-6) – тропарями. Пришел на смену кондаку в 8 в. Канон сопоставляет ветхозаветные образы и пророчества с соответствующими событиями Нового Завета. Песнь состоит из ирмоса и следующих за ним тропарей.

– “Величит душа моя Господа”

– ЭКСАПОСТИЛАРИЙ или СВЕТИЛЕН

Эксапостиларий (греч. отправляю, высылаю) – песнь, которая поется после канона (завершает канон) на воскресной утрени и заменяет собою будничный светилен. Свое название получил или оттого, что он предшествует рассвету и пению великого славословия, или оттого, что в него входит обещание Спасителя о ниспослании Святого Духа на апостолов, или, наконец, оттого, что в Константинопольской Церкви для его пения был высылаем певец на середину храма. У всех воскресных дней имеются свои эксапостиларии, они содержатся в Октоихе. Так как эксапостиларии представляют собой перифраз прочитанного на утрени одного из одиннадцати воскресных Евангелий, то и число их 11. Воскресные эксапостиларии составлены императором Константином Багрянородным.

– “Всякое дыхание да хвалит Господа” и СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ

Стихира (греч. στιχηρά – «многостишие») – богослужебное песнопение, написанное в оригинале стихотворным размером и поющееся после коротких отрывков из псалмов. Число стихир на Всенощном бдении зависит от праздника, чем важнее праздник, тем больше стихир. Стихиры обычно различают по названию псалмов, с которыми они связаны (стихиры на «Господи воззвах», стихиры на «Хвалитех»), или по месту их чтения на службе (на литии, на стиховне). Современный церковный Устав знает несколько видов стихир, различая их по месту, занимаемому ими в круге суточного богослужения. Это: 1. Стихиры на «Господи воззвах», 2. Литийные стихиры, 3. Стихиры на стиховне, 4. Стихиры на «Хвалитех».

– БОГОРОДИЧЕН: “Богородице Дево”

Богородичны — песнопения в честь Богородицы, входящие в состав всех суточных богослужений и имеющие несколько разновидностей в связи с местом внутри службы, праздником, днем недели (богородичны среды и пятницы, воспевающие скорбь и плач Богоматери у креста Ее Сына, называются «крестобогородичны»). Особую группу составляют «богородичны догматики» (греч. «учение», «истина веры») – восемь песнопений (по числу гласов), которые исполняются на всенощном бдении перед гимном «Свете тихий».

– ОТВЕРЗАЮТСЯ ЦАРСКИЕ ВРАТА

– ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ

Славословие – высшая форма молитвы и соответствующие ей молитвословия. Великое славословие – молитвословие, начинающееся с евангельского стиха «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14) и состоящее из стихов, посвященных прославлению Святой Троицы и стихов псалмов, завершающие стихи – трисвятое. Входит в состав богослужения утрени и повечерия. В праздничные и воскресные дни великое славословие на утрене поется, в будние – читается.

Чин выноса Честного и Животворящего Креста Господня

– Великое славословие поется «тихогласно» (воскресный тропарь по славословии не поется.)

– До пения славословия (обычно во время канона или хвалитных стихир) предстоятель облачается во все священнические одежды (без чтения соответствующих молитв).

– После возгласа «Слава Тебе, показавшему нам свет», приняв кадильницу, предстоятель кадит престол и лежащий на нем Крест три раза окрест.

– Затем на блюде, покрытом воздухом, поднимает Крест на свою главу (по установившейся практике, после троекратного каждения престола (с лежащим на нем Крестом), во время пения хором «Святый Боже…» в конце славословия, все духовенство в алтаре совершает три земных поклона, а потом уже настоятель возлагает Крест на свою главу.)

– при пении последнего Трисвятого он в предшествии двух свечей и кадила через северные двери износит Крест из алтаря и останавливается против отверстых царских врат (в некоторых храмах есть обычай обносить Крест по периметру храма с пением погребального «Святый Боже…», но лучше в этом вопросе следовать Типикону)

– По окончании Трисвятого иерей возглашает: «Премудрость, прости»

– Клир поет тропарь Триоди (Креста), глас 1-й: «Спаси, Господи, люди Твоя…» (трижды)

– Иерей подходит к приготовленному и поставленному напротив царских врат (ниже амвона) аналою, полагает на него блюдо с Крестом и кадит вокруг него трижды, а по исполнении каждения трижды поет: «Кресту Твоему покланя́емся, Владыко…»

– Это песнопение трижды повторяют певцы, и совершается целование Креста (обычно во время целования Креста совершается помазание освященным елеем. При этом поются особые стихиры Триоди на поклонение Кресту, глас 2-й и глас 8-й: «Приидите, вернии…» и др.

– ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА: “Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, / и святое воскресение Твое славим”

Обычно тропарь поют попеременно трижды настоятель с клириками и трижды народ с тремя земными поклонами

– СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ: «Помилуй нас, Боже…»

– ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ: «Исполним утреннюю молитву…»

– МОЛИТВА ГЛАВОПРЕКЛОНЕНИЯ

Над преклонившими головы по приглашению диакона читается священником тайно (как и все его молитвы на службах) особая «молитва главопреклонения»: «Господи Боже наш, приклонивый небеса и сошедый», в которой священник просит Бога призреть на выражающих этим действием свою покорность Богу и надежду, сохранить их всегда и в наступающую ночь от всякого врага, диавола и плохих мыслей; в возгласе молитвы: «Буди держава Царствия Твоего» Бог, естественно, прославляется как Царь.

– ОТПУСТ: «Воскресый из мертвых, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста…»

Отпуст – заключительное (от слова «отпускать») благословление народа священником или архиереем, произносимое им по окончании богослужения.

– ПЕРВЫЙ ЧАС

Часы – краткое богослужение, установленное Церковью для воспоминания некоторых священных событий. Существуют первый, третий, шестой и девятый часы. На первом часе вспоминается изгнание из рая Адама и Евы и предстояние Христа на суде Каиафы, на третьем сошествие Святого Духа на апостолов, на шестом распятие Спасителя, а на девятом – Его крестная смерть. В древнем Израиле ночь разделялась на четыре «стражи», а день, в соответствии с солнечным кругом, – на четыре «часа», которые позднее, применительно к общепринятой римской традиции, получили название «первого», «третьего», «шестого» и «девятого». Обычно часы совершаются в следующем порядке. Первый – по завершении всенощного бдения, после утрени; третий и шестой – непосредственно перед литургией; девятый по Уставу должен вычитываться в начале всенощного бдения, перед вечерней, но во многих приходских храмах он не совершается. Молитвенную основу часов составляют псалмы (на каждом – по три), а также песнопения текущего дня – тропари и кондаки. Чинопоследования часов содержатся в Часослове.

По материалам сайта Свято-Екатерининского кафедрального собора

Просмотрено (113) раз