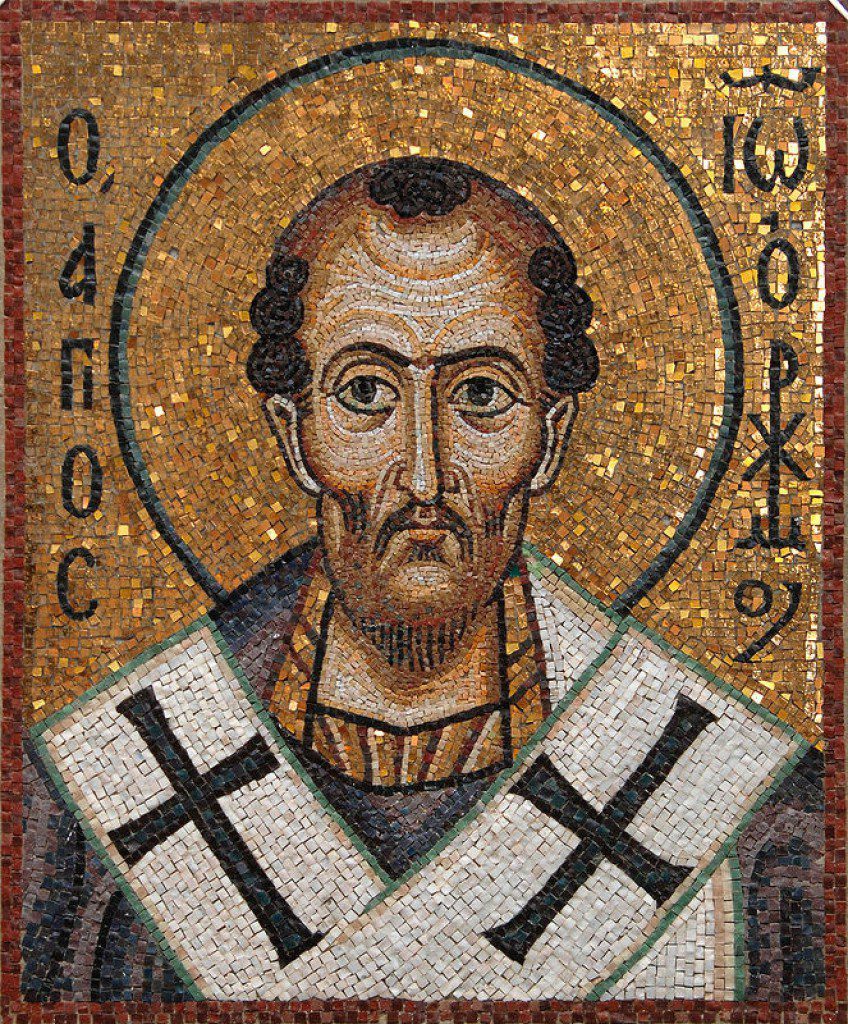

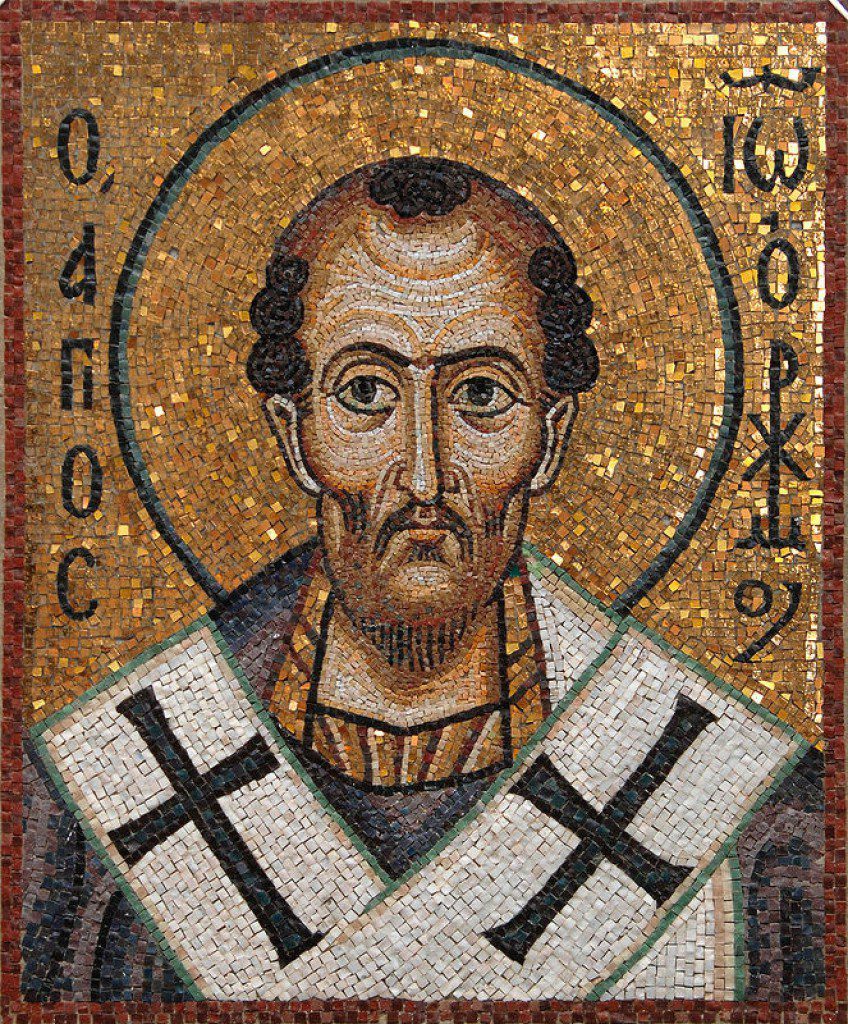

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский (407)

День памяти – 26 ноября н.ст.

Содержание: «Мы были у самых врат смерти». Как мучился и переносил лишения святитель Иоанн Златоуст . За что преследовали святого Иоанна Златоуста? Кто организовал его травлю? К кому писал Златоуст, будучи в ссылке? В каких условиях писал Златоуст? О надежде на Бога. О неосуждении. О том, что скорби раскрывают лучшее в человеке. О радости, не зависящей от внешних обстоятельств

«МЫ БЫЛИ У САМЫХ ВРАТ СМЕРТИ». КАК МУЧИЛСЯ И ПЕРЕНОСИЛ ЛИШЕНИЯ СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Клевета и изгнание с епископской кафедры, ссылка на окраины страны, грубое обращение охранников, холод и изнурительные болезни… Всё это довелось пережить на склоне лет Иоанну Златоусту. Тем не менее он находил в себе силы благодарить Бога за все, что пережил сам, и еще утешал в письмах свою верную помощницу — диакониссу Олимпиаду. Советы святителя Иоанна, как не отчаиваться в трудных обстоятельствах, пригодятся и нам сегодня.

ЗА ЧТО ПРЕСЛЕДОВАЛИ СВЯТОГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА?

Письма, выдержки из которых мы публикуем сегодня, Иоанн Златоуст написал в самый тяжелый период своей жизни — после того, как его оклеветали и изгнали из Константинополя, где он несколько лет был архиепископом, или, как мы сказали бы сегодня, патриархом. На столичную епископскую кафедру Иоанн взошел в 397 году — всего через 16 лет после того, как она получила высшее достоинство.

Став архипастырем Константинополя, Златоуст энергично взялся наводить порядок, и не только в столице, подчинявшейся ему напрямую, но и в некоторых других митрополиях — там, где церковные власти действовали недостаточно осмотрительно и могли скомпрометировать Церковь. Конечно, это не могло понравиться тамошним церковным властям. При первой же возможности они влились в лагерь врагов Златоуста.

Лагерь этот стал сколачиваться в первые же годы его епископства, когда Иоанн взялся обличать в своих ярких, зажигавших слушателей проповедях распущенные нравы константинопольской знати, столичного духовенства и императорского дома. Он радикально сократил расходы на содержание епархии — вплоть до того, что велел продать часть роскошной утвари (чем дал недругам повод обвинить себя в финансовых махинациях). Некоторые именитые гости страшно оскорблялись скромным приемом и простой пищей, которые предлагал им константинопольский иерарх. А придворное духовенство самого Константинополя сильно возмутилось, когда святитель запретил клирикам соблазнительную и широко распространившуюся практику — жить под одной крышей с юными христианками-девственницами. Масла в огонь подлил один архидиакон, как то раз неосторожно сказавший Иоанну в присутствии других клириков: «Владыка, тебе их не исправить, лучше бы ты взял свой жезл и прогнал их всех вон».

КТО ОРГАНИЗОВАЛ ЕГО ТРАВЛЮ?

Но главными неприятелями Иоанна стали Евдоксия, супруга императора Аркадия, правившего Восточной Римской империей (или, как мы называем ее сегодня, Византией), и александрийский архиепископ Феофил, одно время надеявшийся сам возглавить Константинопольскую кафедру. Обоих очень раздражали личная непритязательность и высокий нравственный авторитет святителя Иоанна. На его фоне их жизнь выглядела совершенно аморальной.

Повод для первого изгнания представился, когда Иоанн приютил в одном из храмов Константинополя восемь египетских монахов — по мнению Феофила, еретиков. Эти монахи поведали Иоанну о некоторых делах Феофила, которые могли стоить тому не только сана, но и свободы. Однако Иоанн не был готов чинить суд над собратом-архиепископом. Зато Феофил не усомнился созвать всех епископов и священников, обиженных на Иоанна, на «собор», предъявивший Златоусту три десятка обвинений, многие из которых выглядели совершенно нелепо.

Но Евдоксия только того и ждала — она немедленно потребовала низложения и высылки Иоанна, что император и исполнил.

Меньше всего Аркадий хотел поссориться с Феофилом. Александрия была главным поставщиком зерна Константинополю, крупнейшей житницей всей империи, и конфликт с предстоятелем Александрийской Церкви грозил обернуться серьезными политическими и экономическими последствиями.

Стоило Златоусту, однако, покинуть Константинополь, как город потрясло землетрясение, едва не разрушившее покои Евдоксии, а Феофил только чудом спасся от толпы разгневанных горожан, угрожавших до смерти забить его камнями за козни против любимого ими святителя. Евдоксия оценила ситуацию и немедля упросила Иоанна вернуться.

Но неустойчивый мир продержался всего два месяца.

Златоуст не мог скрыть негодования, когда в самом центре Константинополя открылись многодневные празднества вполне языческого толка, посвященные установке статуи Евдоксии. Царица, узнав о реакции Иоанна, вновь пришла в ярость. А святитель произнес в ответ пламенную речь, приуроченную к случившемуся в те дни празднику Усекновения главы Иоанна Предтечи и начинавшуюся знаменательными словами: «Опять Иродиада беснуется, опять неистовствует, опять требует у Ирода главы Иоанна Предтечи».

Около полугода длилось противостояние между императорским двором и святителем Иоанном, который отказывался добровольно сложить с себя полномочия архиепископа. Кончилось дело насилием: 16 апреля 404 года, в Великую Субботу, в храм святой Софии ворвались вооруженные люди, опрокинули чашу со Святыми Дарами, а святителя Иоанна грубо выдворили на улицу. Пройдет совсем немного времени — и в храме вспыхнет большой пожар, который перекинется на здание сената и другие постройки, так что центр столицы Византии сильно пострадает…

Низложенный святитель жил некоторое время в Константинополе под домашним арестом, но обстановка день ото дня накалялась, и он счел за лучшее отдать себя в руки императора. Тот отправил его в дальнюю ссылку — сначала в армянское селение Кукуз (ныне город Гексун в Турции), а затем, чтобы усложнить переписку святителя с его сторонниками, — еще дальше, в Питиунт (ныне город Пицунда в Абхазии).

Дальние переходы Иоанн переносил с огромным трудом. С юности его мучили боли в желудке с лихорадкой и мигренью. Затрудненное пищеварение было одной из причин, почему в годы епископства Златоуст отказался от роскошных трапез и вообще предпочитал обедать в уединении — что его недоброжелатели трактовали как признак угрюмого нрава и даже тайных пороков. В изгнании святитель очень ценил услуги друзей, присылавших ему лекарства, и помощь врачей. Один доктор даже согласился сопровождать его в Питиунт, но это не помогло…

К дорожным тяготам присоединились издевательства и грубое обращение конвоиров. Так и не добравшись до места назначения, в Команах (греческой колонии на северо-востоке Малой Азии) 60 летний Златоуст отошел ко Господу.

К КОМУ ПИСАЛ ЗЛАТОУСТ, БУДУЧИ В ССЫЛКЕ?

Находясь в Армении, святитель Иоанн вел активную переписку со своими сторонниками и друзьями. Особенно много он писал Олимпиаде — диакониссе Константинопольской Церкви, бывшей ему надежной опорой как во времена его епископства, так и в годы изгнания.

Чин диаконисс существовал в Церкви со времен апостолов. Это были, как правило, овдовевшие женщины, которые приносили обет безбрачия и исполняли разнообразную социальную и миссионерскую работу: ухаживали за больными; заботились о бедных; наставляли в вере тех, кто готовился принять Крещение, и помогали им при совершении таинства; следили за порядком в храме; посещали узников. Всем этим занималась и Олимпиада, с юности посвятившая себя Богу.

Расправившись со Златоустом, власти стали преследовать и его сторонников — «иоаннитов»: отправлять их в ссылки, конфисковывать имения и т. д. Коснулись репрессии и Олимпиады. Впрочем, ей было не привыкать. Рано овдовев, она прогневала императора Феодосия отказом выйти замуж за его испанского родственника и за это на несколько лет лишилась права распоряжаться своими имениями. Позже, когда имущество вернулось к ней, она взялась так интенсивно раздавать его бедным, что даже получила мягкий выговор от святого Иоанна.

После его высылки в Армению Олимпиаду обвинили в поджоге храма святой Софии и в итоге приговорили к крупному штрафу, а потом и к изгнанию из Константинополя. Несколько лет она скиталась, а вернувшись, обнаружила себя практически нищей. Попытки Олимпиады добиться облегчения положения Златоуста также оказались безуспешными. Ей пришлось перебраться в Кизик, малоазийский город на северо-западе современной Турции, где ее окончательно оставили силы. Умерла Олимпиада в возрасте 40 лет, всего на год пережив святителя Иоанна.

В КАКИХ УСЛОВИЯХ ПИСАЛ ЗЛАТОУСТ?

Изгнав Иоанна из Константинополя, византийские власти сделали все, чтобы тот уже никогда не вернулся обратно живым. Стоило опальному архиепископу добраться до очередного населенного пункта, где он мог передохнуть и хоть немного привести в порядок свое расстроенное здоровье, как его переводили в другое, более отдаленное и труднодоступное место. В этом активно участвовали и враги святителя среди местных епископов и властей; недаром Иоанн признавался Олимпиаде: «Я никого так не боюсь, как епископов».

В одном из писем он рассказывает, как, прибыв под конвоем в Кесарию и будучи совершенно обессиленным и больным — «почти что мертвецом», — он подвергся нападению разъяренных монахов, настроенных против Златоуста. Они вели себя подобно диким зверям и были готовы на все. Святитель укрылся было в доме местных аристократов Руфина и Селевкии, но те — опять же под давлением имперских властей — сделали вид, будто на дом напали варвары, и страдальцу пришлось спешно бежать в горы. Там он едва не погиб: мул, на котором были закреплены его носилки, споткнулся, Златоуст выпал с них на землю и получил серьезные травмы…

А вот как описывает святитель свое положение в другом письме: «Пишу я <…>, только что поднявшись от самых врат смерти. <…> Буря, бывшая сильнее обыкновенной, причинила нам очень тяжкую и бурю желудка, так что эти два месяца я провел ничуть не лучше мертвых, а даже еще и хуже их. Я жил лишь настолько, насколько чувствовал отовсюду окружавшие меня несчастья; все для меня было ночью: и день, и утро, и полдень; и я целый день проводил пригвожденным к постели.

Принимая всякие меры, я был, однако, не в силах устранить вред, проистекавший от холода; несмотря на то, что я зажигал огонь, терпел страшнейший дым, заключился в одной комнате, закутывался множеством одеял и даже не осмеливался переступить порога, я тем не менее страдал постоянными рвотами, головной болью, отвращением к пище и непрерывной бессонницей. Так я проводил без сна длинные ночи. Но… лишь только наступила весна и немного изменился воздух, все уничтожилось само собой».

Златоуст поправился; не склонный унывать и опускать руки, он всегда стремился восстановить здоровье и силы, искал помощи врачей и с благодарностью пользовался их услугами. Но, как только ему удавалось хоть немного прийти в себя, нужно было снова пускаться в путь…

Как сохранять бодрое расположение духа в скорбных обстоятельствах — эта тема проходит красной нитью через все семнадцать писем Златоуста к его верной сподвижнице.

О чем же именно писал святитель Иоанн?

О НАДЕЖДЕ НА БОГА

Упование на Бога, всегда все устраивающего к лучшему, — это было главное, что спасало самого Златоуста в его трудных обстоятельствах. К этому упованию он постоянно призывает и Олимпиаду.

«Не отчаиваюсь в надежде на лучшие обстоятельства, памятуя о Том Кормчем… Который не искусством одерживает верх над бурей, но одним мановением прекращает волнение моря, — пишет он в самом первом из сохранившихся писем и не раз повторяет эту мысль в других. — Таков у Него обычай: не прекращать опасностей вначале, а тогда уже, когда они усилятся и дойдут до последних пределов и когда большинство потеряет уже надежду; тогда то Он, наконец, совершает чудесное и неожиданное. <…> Итак, не падай духом».

Верующему человеку не пристало отчаиваться и терять голову от уныния, убеждает святитель свою помощницу: «Кормчие, когда дует сильный ветер, если распустят паруса свыше надлежащей меры, опрокидывают корабль, а если станут управлять им <…> как следует, то плывут с полной безопасностью. <…> Зная это, моя боголюбезнейшая госпожа, не отдай себя во власть уныния, но рассудком одерживай верх над бурей» (из письма девятого). Даже в страданиях Бог посылает нам утешения, и, более того, «насколько у нас усиливаются испытания, настолько умножается у нас и утешение, и тем более отрадные надежды имеем мы на будущее» (из письма одиннадцатого).

Кроме этого, святитель Иоанн призывает обратить внимание: Господь никогда не попускает страданиям длиться слишком долго. «И то, и другое — дело неизреченного человеколюбия Бога: как то, что Он попускает навести на тебя столь великие и до такой степени непрерывные искушения <…> так и то, что Он делает весьма скорое освобождение от них, чтобы ты <…> не мучилась продолжительностью причиняемых бедствий, — пишет он в шестнадцатом письме. — Поэтому перестань плакать и мучить себя печалью и не смотри только на причиняемые непрерывные и частые несчастья, а смотри и на весьма быстрое освобождение от них».

О НЕОСУЖДЕНИИ

Господь попускает демонам нападать на верных Ему людей, чтобы христиане могли одержать более славную победу, объясняет Златоуст в одном из писем. Но, чем больше у человека мужества, тем более озлобленные нападки он терпит. «Ты ли ожидала, с юности показавшая такое любомудрие и поправшая человеческую гордость, что будешь жить невозмутимой и мирной жизнью? — восклицает он, обращаясь к Олимпиаде. — Не следует тревожиться из за того, что много повсюду войн и смятений и много тревог, а напротив, нужно было бы дивиться тогда, если бы ничего этого не случилось. С добродетелью соединен труд и опасность».

Отсюда рождается и другой призыв — не осуждать тех, кто не устоял в этой борьбе.

«Когда услышишь, что одна из Церквей пала, а другая колеблется, <…> одна взяла волка вместо пастыря, другая — морского разбойника вместо кормчего, третья — палача вместо врача, то хотя скорби, — потому что не дóлжно переносить этого без боли, — но скорби так, чтобы печаль не переходила должных границ, — наставляет Златоуст Олимпиаду во втором письме. — Сатанинское и пагубное для души дело малодушествовать и сокрушаться о погрешностях других».

Эти строки святитель Иоанн написал в первые годы своего изгнания, послужившего причиной серьезнейшего раздора между поместными православными Церквями. Жестокое преследование сторонников Златоуста константинопольским патриархом Аттиком, александрийским Феофилом и антиохийским Порфирием положило начало настоящей смуте, охватившей Восточную Церковь и прежде всего Константинополь. Люди, сочувствовавшие Златоусту, не желали причащаться у священников и епископов из числа его гонителей, а его враги только усиливали давление. Было время, когда от каждого входящего в храм требовалось произнести анафему в адрес святителя Иоанна.

Внутрицерковная вражда рождала в душе Олимпиады уныние, и святитель призывает ее меньше печалиться о чужих прегрешениях и больше доверять Богу. Ведь и в прежние времена «текли дела [Церкви] посреди искушений», однако «соблазненные впоследствии поправлялись, заблудшие приводились опять на путь и разрушенное до основания устраивалось еще лучше», напоминает он. «Поэтому, когда святой Павел просил, чтобы проповедь распространялась только среди тишины, всемудрый и все прекрасно устрояющий Бог не сделал по воле ученика <…>, но сказал: “Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи” (2 Кор 12:9)».

О ТОМ, ЧТО СКОРБИ РАСКРЫВАЮТ ЛУЧШЕЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

Эту мысль святитель Иоанн неустанно повторяет на протяжении всей переписки с Олимпиадой, подчеркивая: «Не только в Царстве Небесном назначена награда за добродетель, но и в самом страдании, потому что и потерпеть что нибудь за истину — величайшая награда». Страдая, человек учится по настоящему доверять Богу и искренне благодарить Его за все, что с ним происходит; устанавливает с Ним самые глубокие и искренние отношения — а ведь это и есть главная награда и цель жизни христианина.

«Не только делание чего либо хорошего, но и претерпевание какого либо зла влечет много воздаяний и великие награды», — вновь и вновь настаивает святой Иоанн.

Очевидно, в изгнании Олимпиаду сильно печалила разлука с друзьями и единомышленниками, и Златоуст утешает ее: долгое ожидание встречи не бесполезно, оно «принесет тебе великую награду, если ты будешь мужественна, не станешь произносить ни одного горького слова, а будешь и за то прославлять Бога». «Перенести разлуку с любимой душой — это подвиг немалый… Чем это дело для тебя мучительнее, тем более считай его полезным, если переносишь с благодарностью. Ведь не только наносимые телу удары, но и страдание души приносит неизреченные венцы, и душевное страдание даже больше, чем телесное, если поражаемые переносят с благодарностью».

Праведный Иов и Лазарь из евангельской притчи (Лк 16:19-31) — вот примеры, которые постоянно приводит Златоуст, говоря на эту тему. «Когда Иов был более славным? — задает он вопрос. — Тогда ли, когда он открывал свой дом всем приходящим, или когда он, после того как дом обрушился, не произнес ни одного горького слова, но прославил Бога? <…> Тогда ли, когда пользовался здоровьем тела для защиты обижаемых <…> и был пристанищем для угнетаемых, или когда видел тело свое <…> съедаемым червями? <…> Хотя то все были добродетели, а это все — страдания, однако последние показали его более славным, чем первые, потому что они составляли самую трудную часть состязания, требовавшую <…> большего мужества, более энергичной души, более возвышенного разума и обладания большей любовью к Богу».

Так же и с нищим Лазарем из евангельской притчи. «Мы ничего не можем сказать об его добродетели, ни того, что он жалел бедных, ни того, что помогал обижаемым и делал что нибудь хорошее в этом роде, — рассуждает Златоуст. — И все же <…> он получил тот же самый удел, что и патриарх [Авраам. — Ред.] <…> только за то, что мужественно переносил уныние, производимое страданиями».

Нужно потерпеть болезни, «бесчисленные ругательства, оскорбления и ябеды», «сильные <…> приступы уныния и источники слез», призывает Златоуст Олимпиаду. «Ничто не делает людей так славными и достойными удивления, и ничто так не преисполняет бесчисленных благ, как множество искушений, опасности, труды, скорби, уныния, постоянные козни, <…> если все это притом кротко переносится».

Болезнь, по его мнению, вполне можно приравнять к мученичеству, если переносить ее без ропота: «Хотя [ты] и остаешься дома и пригвождена к постели, не думай, что ведешь праздную жизнь, потому что, имея постоянного и вместе с тобой живущего палача, эту чрезмерную болезнь, ты терпишь страдания более тяжкие, чем те, когда кого влачат, терзают и мучат палачи».

О РАДОСТИ, НЕ ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ВНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Даже в тяжких обстоятельствах христианин способен радоваться, убеждал святитель Иоанн свою сподвижницу. Для радости не нужно внешних причин или каких то особенных обстоятельств. Ее причины — «не в неизменных законах природы, которых уничтожить и переменить для нас невозможно, а в свободных размышлениях нашей воли, управлять которыми для нас легко. <…> Причина радости обыкновенно лежит не столько в природе обстоятельств, сколько в разуме людей». Недаром «многие, изобилуя богатством, считают жизнь невыносимой, а другие, живя в крайней бедности, всегда остаются радостнее всех».

В одном из последних писем (четырнадцатом) Златоуст напишет слова, которые могли бы стать девизом всякого христианина: «Печально одно только — грех, все же остальное — пыль и дым». «Что <…> тяжкого — обитать в темнице и иметь на себе узы? — риторически вопрошает он. — Чем тяжело изгнание? Чем тяжело лишение имущества? <…> Это пустые слова, сказанные под влиянием печали!»

Можно было бы заподозрить его в лицемерии, если не знать, в каких обстоятельствах начертаны эти строки. Эти обстоятельства святой Иоанн опишет в заключительных письмах к Олимпиаде. «Почти <…> тридцать дней, а то и больше, я боролся с жесточайшими лихорадками, и в таком состоянии шел этим длинным и трудным путем [в Кукуз. — Ред.], будучи осаждаем и другими тяжкими болезнями. <…> Представь, что отсюда происходило, когда не было ни врачей, ни бань, ни необходимых вещей, ни других удобств, когда отовсюду осаждал нас страх перед исаврянами [дикими разбойничьими племенами, обитавшими на тех окраинах Малой Азии, куда сослали Златоуста. — Ред.] и остальные бедствия, — читаем в письме тринадцатом. — Трудность этого путешествия свела нас к самым вратам смерти. Живя теперь в Кукузе, мы <…> врачуем бедствие, которое случилось с нами в течение продолжительного времени, и наши разбитые кости, исстрадавшуюся плоть».

Так что слова, обращенные к Олимпиаде в последнем, семнадцатом письме, святитель с равным успехом мог бы сказать и о себе самом: «Никто не будет в состоянии сделать тебе ничего такого, чего бы он не нашел давно уже в совершенстве перенесенным тобою. Ты так обучила себя упражнениями, что не можешь потерпеть ни от кого ничего ужасного. <…> Таковы награды за мучение в здешней жизни и прежде Царства Небесного».

Молитвословия святителю Иоанну Златоусту

Тропарь святителю Иоанну Златоусту, глас 8

Уст твои́х я́коже све́тлость огня́ возсия́вши благода́ть,/ вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́,/ высоту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать вселенную просветила; нестяжания сокровище для мира ты собрал, высоту смиренномудрия нам показал. Но, словами твоими нас наставляя, отче Иоанн Златоустый, моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших.

Кондак святителю Иоанну Златоусту, глас 6

От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ и твои́ми устна́ми вся учи́ши/ покланя́тися в Тро́ице еди́ному Бо́гу,/ Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне,/ досто́йно хва́лим тя:// еси́ бо наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.

Перевод: Принял Ты с небес Божественную благодать и устами твоими всех учишь поклоняться единому в Троице Богу, Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, по достоинству восхваляем тебя: ибо ты наставник наш, Божественное изъясняющий.

Молитва святителю Иоанну Златоусту

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Ты еси́ отроко́м — послуша́ния о́браз, ю́ным — целому́дрия свети́ло, муже́м — трудолю́бия наста́вник, ста́рым — незло́бия учи́тель, и́ноком — воздержа́ния пра́вило, моля́щимся — вождь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим — ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым — сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим — милосе́рдия звезда́, нача́льствующим — правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем — дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым — терпе́ния наста́вник: всем вся был еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же есть соу́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся дарова́ния во еди́нем лице́ твое́м во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь, разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских всем ве́рным пропове́дал еси́. Мы же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, быва́ем тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми, отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное бу́дет, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я святителю Иоанну Златоусту

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́, сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Мы же, гре́шнии (имена), по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще; сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку зло́бу, недоброжела́тельство, го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Фома в Украине, Азбука

Просмотрено (6) раз