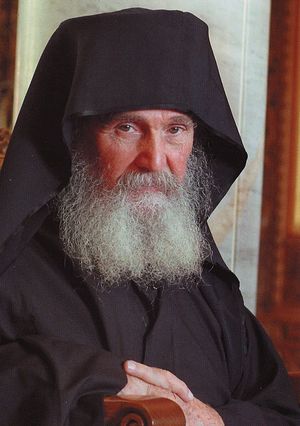

Афонский старец Ефрем (Мораитис)

Светлое Христово Воскресение — праздник большой радости и надежды на жизнь вечную. «Смерть! Где твоё жало? Ад! Где твоя победа?» — в подтверждение этому говорит апостол Павел в Первом послании к коринфянам.

Чтобы действительно почувствовать Пасху и поистине увидеть свет Божественного Воскресения, необходимо очистить свои чувства от всякого страстного движения: «Очистим чувствия, и узрим в непреступнем свете Воскресения Христа блистающася и радостию гласяща»— говорит песнопевец. Так долго мы ждали этот праздник, так долго и тщательно готовились к нему…

Как не потерять радость Пасхи? Как не растратить её среди повседневной жизни? Проповедь Афонского старца Ефрема (Мораитиса) о том, что нужно сделать, чтобы действительно ощутить пасхальное чудо. Чтение каких книг, помогает не терять пасхальную радость даже по завершении Пасхи. Что почитать с детьми о Пасхе?

И вот время близится к полуночи. В храме многолюдно, но царит тишина — все ждут… Наконец, сначала тихо, а потом всё громче и громче из-за закрытых ещё Царских врат начинают звучать голоса поющих священников:

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Сердце радуется так, что это ни с чем не сравнить! Царские врата отверзаются, и вот мы уже идём вокруг храма крестным ходом, освещая себе путь светильниками и свечами, и поём — поём о нашей вере. Город спит, и не видит нас — только Бог знает о том, что мы здесь, и что нет для нас радости большей, чем Его Воскресение. Кто-то видит прекрасные предрассветные сны, а мы со всей Церковью на какое-то время входим в прекрасное Царство Небесное — Царство, для которого и рождаются на земле люди. Какие уж тут сны! Прочь, сны…

Но всё-таки мы возвращаемся в мир — возвращаемся из храмов по предрассветным улицам городов, и завтра наши города отомстят нам за Пасхальную радость. И вот тогда хватит ли у нас сил отстоять своё Православие? Но что такого опасного нас ждёт за церковным порогом после праздника Пасхи?

Нашему миру очень нужно чтобы мы поскорее забыли Пасхальную ночь, и ради этого он обязательно предложит нам много чего «интересного»: отсутствие поста в Светлую Седмицу станет для нас «причиной» банального обжорства; сокращенное по времени молитвенное правило мы посчитаем «поводом» для небрежной молитвы; неотложные дела, суета и прочие «прелести» нашей повседневной жизни съедят наше время… И вот в сердце не осталось и следа от Воскресения Христова, победные христианские песни забыты — всё вернулось на круги своя.

Церковь знает об этой опасности и зовёт каждого верного православного христианина в эту Пасхальную неделю вести ещё более интенсивную духовную жизнь, чем обычно… Как же так? Ведь во время поста мы и так уже довольно потрудились, и, значит, имеем полное право на хотя бы кратковременный отдых. Но, как сказал однажды один священник, именно на духовных вершинах, после того, как мы уже устанем от тягот восхождения к этим вершинам — именно там нас, измождённых и растративших силы, ждут враги, чтобы сбросить нас вниз… И, в принципе, это ведь логично со стороны врагов нашего спасения — напасть на нас в тот момент, когда мы не можем оказать сопротивления.

Мир каждый раз сбрасывает нас с вершины Пасхи потому, что после каждого такого падения мы потихоньку привыкаем к тому, что достичь Евангельского идеала невозможно, что у нас ничего не получится, что мы навсегда в плену у мирской суеты, что Пасха — это чуть ли не очередной праздник. Мы уже не думаем, что в связи с тем, что мы христиане, надо нам в своей жизни что-то кардинально менять, и не просто идти за Христом, но бежать за Ним — а ведь именно так мы думали когда-то, в дни, когда только-только впервые входили в Церковь…

Церковь… Наша Мать, которая за долгие века вырастила столько детей — может быть, именно Она защитит нас от врагов, от падений, от духовной смерти, от забвения, и подскажет нам: что же делать?!

Присмотримся же, прислушаемся к тому, что поёт Церковь за богослужением Светлой Седмицы. А Она поёт только о Пасхе. Она отложила на время Псалтирь, отложила Панихиды и воспоминания святых угодников — только Пасха сейчас царит в наших храмах. И ещё Церковь каждый день этой недели зовёт каждого христианина ко Причастию Святых Тайн Христовых. Церковь призывает отложить пост, заменить покаянные молитвы радостными короткими молитвословиями Пасхи, чтобы только приходили мы в храм для встречи с Воскресшим Христом за Таинством Евхаристии — каждый день. Нужно только, отбросив усталость и томную житейскую суету, собраться и прийти.

Пусть это будет не каждый день, но всё-таки чаще, чем ни разу за всю Седмицу. А после Литургии проснутся колокола, и народ вместе со священником вновь пройдёт крестным ходом вокруг храма, и вновь на весеннем ветру будут звучать Евангельские слова о чуде Воскресения.

Для чего это нужно? И полезно ли так часто причащаться? Но мы постоянно теряем духовные силы, ведь живём мы не в Раю, а на войне, которая затеяна не нами, и только для того, чтобы отлучить человечество от радости жизни с Богом. Кто же в таком случае нас укрепит, как не Сам Господь? И поэтому Церковь говорит в эти дни:

«Я знаю, что у вас много врагов, желающих отнять у вас Пасху — приходите, причащайтесь, и Воскресший Спаситель поможет вам быть христианами».

Старец Ефрем (Мораитис)

Проповедь Афонского старца Ефрема (Мораитиса) – Что нужно сделать, чтобы действительно ощутить пасхальное чудо.

Книга «Искусство спасения»

«Воскресения день, просветимся людие, Пасха, Господня Пасха!»

Христос и в этом году удостоил нас праздновать сей великий и светоносный день Своего Божественного Воскресения: «Пасха, Господня Пасха»!

Пасха переводится как «переход». Человеческий род получил Благодать, благословение Божие — взойти от земли на Небо, перейти путём временной смерти в бессмертную жизнь. Христос показал нам бесконечное милосердие, сжалился над нами и сошёл к нам на землю, дабы возвести нас на Небо.

Каждый год мы празднуем Святую Пасху. Все мы с нетерпением ждем её, чтобы ощутить ту особую радость и свет Божественного Воскресения в своей душе, вкусить малую часть от бесконечной радости вечной Пасхи, увидеть луч того Света, что освещает другой мир, почувствовать небольшую долю того вечного счастья, которое ощущают Горй, на Небе, души, удостоившиеся спасения и празднующие теперь вечную Пасху — Пасху, которой нет конца.

Чтобы действительно почувствовать Пасху и поистине увидеть свет Божественного Воскресения, необходимо очистить свои чувства от всякого страстного движения: «Очистим чувствия, и узрим в непреступнем свете Воскресения Христа блистающася и радостию гласяща»— говорит песнопевец.

Если сердце не очистилось, не освободилось от отвратительного эгоизма и высокомерного расположения, если не поселилось в нём смирение Христово, то очи души не видят света Воскресения и сердце человека его не ощущает. Христос указал нам путь очищения: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашым» [1]. Если мы не смирим свой помысел, не преклоним главу, если не уверуем непреложно, что мы — ничто, что каждый из нас есть последний человек, самый грешный, которому уготован ад, то не испытаем особой радости Святого Воскресения, не удостоимся тайно в глубине сердца праздновать Пасху Христову.

«Нечист пред Богом всяк высокосердый» [2]. «Смиренным же дает благодать» [3]. Бог слышит молитву смиренного. Только смирением до глубины очищается сердце. Любая добродетель, любое напряжение, любое усилие имеют своей целью очищение сердца, но смирение — самое действенное лекарство. Христос преклонил Небеса и сошёл на землю. Сошёл на землю, преклонился, смирился, пришёл к нам как человек, хотя Он — Богочеловек: и Бог, и Человек!

Мы, люди, и я первый, не преклоняем свою выю пред Господом, не смиряем свой помысел из-за того, что живёт в нас элемент гордости. Хотя мы и подвизаемся в преодолении этого страстного состояния, но только нам начинает казаться, что «ощущаем смирение», как тут же опять возникает гордость, всё-равно: оттого ли, что почувствовали нечто во время молитвы или что-то хорошее сказали, или чего-то добились. Жало гордости и тщеславия нас поражает, и нам кажется, что мы добились чего-то добродетельного.

Некий брат страдал от помыслов гордости. Он пошёл к одному великому старцу и сказал ему:

— Отче, я ощущаю гордость от того, что подвизаюсь, и не могу победить этого помысла. Что мне делать?

А брат на самом деле подвизался. Старец ему ответил так:

— Чадо, ты ли сотворил Небо и землю?

— Нет. Что ты, отче!

— А ведь Тот, Кто сотворил Небо и землю, Тот, Кто создал духовный мир Ангелов и Горнего Царства, Тот, Кто Своим повелением привёл из ничего в бытие Вселенную, назвал Себя «смиренным и кротким». А ты чем гордишься? Ты — брение, ты — земляной, грешный, страстный человек, богато облагодетельствованный Богом, считаешь, что делаешь что-то важное?!! Он, склонившись, умывал ноги Своим ученикам, претерпел издевательства, насмешки, брань от стольких людей! Его, Который мог одним Своим мановением вернуть в состояние небытия всё существующее, видим обнаженным на Кресте и умирающим ради любви к нам. Он в смирении не произносил ни слова, не открывал уст Своих, а мы, люди, возвышаем главу и думаем, будто что-то из себя представляем!

Брат выслушал эти мудрые наставления, смирился и вернулся в свою келью, получив великую пользу.

Человеческий ум легко загрязняется и легко очищается. Сердце же, напротив, тяжело очищается, но и тяжело загрязняется. Сердце всё насквозь пронизано корнями страстей. Корни всех страстей сидят именно в сердце. Поэтому все мы чувствуем боль, когда Бог, желающий спасения человека и ненавидящий смерть его души, берёт время от времени и словно неким духовным пинцетом захватывает корни страстей и старается исторгнуть их из сердца, дабы оно, освободившись от страстного состояния, получило свободу и человек смог почувствовать радость и своими глазами узреть свет Божественного Воскресения.

Искушения, скорби, огорчения, приходящие или от диавола, или от людей, или возбуждаемые миром, который мы несём в себе, — всё это лекарства, всё это посылается Божиим Промыслом для того, чтобы к нам вернулось утраченное нами душевное здоровье. Здоровье души и сердца — это бесстрастие, безгрешие, это настоящая святость, которая перейдёт с нами в иной мир.

Как мы постигаем, что страдаем от эгоизма? А так, что когда брат скажет нам обидное слово или когда старец, духовный отец — наставник, поставленный Богом на то, чтобы воспитывать в нас бесстрастие, — когда этот человек тоже сделает тебе замечание и ты почувствуешь смущение, возмущение, горечь скорбь, тяжесть, беспокойство, раздражение, то познай из этого масштабы живущего в тебе эгоизма, его глубину, ширину, протяжённость. Если человек смиренный, то он принимает слово, принимает замечание и обличение. Если он не имеет силы порадоваться внутренне, что удостоился принять лекарство или, лучше сказать, получил возможность определить наличие у него эгоизма, то пусть хотя бы стремится к этому.

Скитские отцы, жившие в славные времена расцвета монашества, задумали однажды испытать авву Моисея Мурина, чтобы посмотреть, есть ли у него смирение, кротость и какой степени бесстрастия он достиг. Авва Моисей был удостоен священства. Однажды, когда он зашёл в алтарь и стал облачаться и готовиться к службе, отцы сказали ему:

— Что ты тут забыл, чернокожий! Ты недостоин переступать порог этого места! Иди отсюда!

Авва Моисей промолчал и вышел из алтаря. Через несколько дней повторилось то же самое. В первый раз он промолчал, подавил в себе возмущение. Во второй уже чувствовал себя свободным и даже сам осудил себя, сказав:

— Правда! Весь я чёрный: тело чёрное, кожа чёрная да и душа чёрная. Недостоин я священства, недостоин входить в алтарь, правильно сказали отцы.

Братья, ожидая его у выхода из храма, спросили:

— Авва, неужели ты не смутился от наших слов?

— В первый раз, братья, я смутился, но подавил в себе возмущение. Во второй раз возмущения не было — Бог помог мне: я ощущал тишину и осудил себя; я в действительности увидел, что всё на самом деле так, как вы сказали.

Святые отцы говорят, что первое состояние называется безгневие, а второе — кротость. Если в подобном случае мы видим, что душа и сердце в нас возмущаются, то из этого должны понять, что заражены эгоизмом и необходимо приложить усилие через молитву, через обращение к Богу подать нам силы, чтобы победить возмущение гордости, имея примером Самого Христа.

«Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашым» [4].

И когда увидим в себе возмущение и бурю эгоизма, когда появятся нелепые помыслы, то обратимся к самоукорению, осудим сами себя. К чему возмущаться? К чему слушаться помыслов? О чём говорят гнев, раздражение и помыслы? Только о том, что есть эгоизм!

Значит, мерзкий зверь, ты живёшь во мне! И когда же я тебя уничтожу!? Когда же по-настоящему я ополчусь на тебя, когда возьму духовный меч — Глагол Божий, пример Христа — чтобы умертвить этого страшного зверя?! Этот зверь в смертный час предстанет перед нами, голосом совести он будет обличать нас в том, что мы не подвизались, как должно, в нужное время, во время, назначенное для борьбы и победы над ним. Всё зло в нашей жизни происходит от этого мерзкого эгоизма.

Исследуем себя и тогда увидим, что во всех наших жизненных проявлениях, в побуждениях наших, в началах их и в их глубине лежит эгоизм. Осудим же сами себя, повергнем себя долу, познаем, что мы — брение, земля и ничего больше! Землю попирают сами же люди, созданные из земли. Бог, Божество по природе, смирил Себя! Мы же, по природе ничтожные, возносим главу свою: «Я-де и никто другой!» Если в чём-то нам не отдают предпочтения, то наш зверь тут же возмущается и затевает бесконечный ряд «почему»: «Почему-де не я?» Это-то «я» в себе нам и нужно смирить.

Монашество обладает силой для победы над эгоизмом, только эту силу нужно взять в свои руки и одержать с помощью Божией победу, которая определит нашу вечную участь.

Смиренные узрят Бога в ином мире. Гордые будут лишены Царствия Небесного.

Человека гордого спросят среди прочего на Суде: ощущал ли он, видел ли в себе эгоизм, подвизался ли против него, следовал ли наставлениям, руководящим к смирению. Возмущаемые эгоизмом мы, хотя и видим в себе зверя, но не хотим его удушить, а часто даже добровольно закрываем глаза, притворяемся, что не видим, отводим взгляд в сторону. Это и есть эгоизм.

Почему, чадо, ты не ведёшь подобающей брани?

Жизнь нам не принадлежит. В любую минуту мы можем её потерять; свернётся ярмарка, на которой покупается Царствие Небесное, а потом, потом — смерть: очи сомкнутся и мы постигнем, чтό с нами сделал наш эгоизм, но назад пути уже не будет. Мы будем просить, чтобы нам разрешили возвратиться назад, будем молить, чтобы вернули хотя бы минуту из всех прожитых нами лет, но и минуты этой мы, увы, не получим. Тут-то и станет страшно!

Мы не познали на деле, не прочувствовали сердцем, чтό значит смерть, не ощутили того, чтό будет чувствовать душа, когда станет восходить на Небо; какие мысли будут у нас, когда мы станем проходить воздушные мытарства. Никогда мы непосредственно не переживали того, как себя будет ощущать душа, когда непреложно осознает, что уже не вернётся к прежней земной жизни, что перешла в вечность — в Жизнь, которой не будет конца, что в случае недоброго ответа она вечно будет пребывать в аду с бесами, никогда не увидит Света, не узрит и не изведает Бога.

Потом уже нам явится осознание, что остальные-то братья находятся на Небесах, празднуют вечную Пасху, пребывают во славе Божией, облечённые в дарованные Богом брачные белые одежды. Душа тогда откроет для себя, что остальные братья вошли на брак к Жениху, что находятся в Небесном чертоге, что для них эта жизнь во Свете уже никогда не прекратится. Ничего такого мы никогда ещё не переживали и потому, так сказать, душевно слепы. Наше сердце словно духовно мёртво, оно не чувствует.

Несколько раз у меня было подобное чувство во время молитвы. Ещё однажды я спал и среди ночи проснулся, ум был абсолютно ясный, даже больше чем ясный. Когда человек вдруг внезапно просыпается среди ночи, ум его обычно затемнён. Со мной было не так. Состояние ума и сердца было такое, что я на самом деле чувствовал, словно уже ушёл из жизни и перехожу в вечность. Чувство неопределённости было очень сильно: «Что будет теперь, как я посмотрю на Судию; что ждёт меня в случае вечного осуждения?» Тогда я на самом деле почувствовал, что отхожу, и ощущал присутствие Судии, реальность ада, вечности; это было состояние, которое я не могу описать словами. Потом днём я подумал: «Так вот что случится с душой, когда я закрою глаза. Что же мне делать теперь? Если теперь у меня было такое страшное невыразимое чувство реальности, то, что будет, когда на самом деле Божиим повелением я окажусь вне тела?»

Всё это показывает, что очи души у нас закрыты и мы ничего предстоящего нам не чувствуем; не чувствуем — не значит, что не верим. Теоретически мы всё понимаем, но сердце наше остаётся безучастным. Почему же оно безучастно? Потому что пусть не всё оно, но хотя бы часть его остаётся нечистой, потому и не чувствует. Мы не приложили достаточного усилия, не претерпели боль, чтобы исцелиться от эгоизма. Сердце не страдало, не перенесло боли от исторжения корня эгоизма — потому и такие результаты.

Мы должны обязательно хотя бы постепенно начинать видеть, чувствовать свой эгоизм, а потом ополчиться на него и объявить войну ему. Когда нас обличают, когда делают замечания, то станем укорять именно себя, осуждать, бичевать, принимать на себя вину, а человека, который нас обличил — оправдывать, благодаря Бога, Который таким образом заботится о нашем очищении. Подвизаясь таким образом, мы постепенно будем освобождаться от страстей, сердце будет очищаться, корни страстей начнут исторгаться, а мы станем, наконец, в состоянии ощутить душевное здравие, живо прочувствовать реальность иной жизни и тогда-то сможем узреть свет Божественного Воскресения.

«Воскресение Христово видевше», — мы проговариваем эти слова, но видим ли Пасхальное чудо на самом деле, чувствуем ли? Нет! Я лично — нет! А когда увидим? — только когда удостоимся очищения!

Станем же бороться против эгоизма, вооружась молитвой. Пусть молитва «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя» по возможности не прекращается даже ночью. Тело без души разлагается, начинает источать зловоние, делается источником заражения. То же самое происходит с душой, когда в ней нет молитвы. Всегда будем держать перед своим мысленным взором задачу — как бы уничтожить этого зверя, живущего внутри нас, наш эгоизм, и будем постоянно молиться. Разольём благоухание молитвы в своём малом храме Божием, который есть тело и душа человека. Телом и духом своими станем прославлять Святого Бога.

Необходим подвиг! И первыми должны принять подвиг начальствующие. Мы должны показать добрый пример, и остальные должны подвизаться, глядя на нас, дабы всем братством удостоиться праздновать вечную и бесконечную Пасху спасения нашего в ином мире, в вечной жизни, в Горнем Иерусалиме, в непреступном Свете, в пресветлом Свете, в бесконечной радости Божией, где Ангелы предстоят и в песнопениях непрестанно и вечно прославляют Бога в Троице! Аминь.

Чтение каких книг, помогает не терять пасхальную радость даже по завершении Пасхи. Что почитать с детьми о Пасхе?

Послания. Деяния святых апостолов. Евангелие… Это книги, которые мы должны читать всегда, вне зависимости от месяцеслова. Но есть издания, особо рекомендуемые в тот или иной период года. Сегодня, например, мы поговорим о литературе, помогающей не терять пасхальную радость даже по завершении Пасхи.

Это православные календари в виде книг для чтения на каждый день. В них содержится информация о церковных праздниках, днях памяти святых, ссылки на тексты Священного Писания или сами тексты, тропари, кондаки и молитвы на каждый день, жития святых и их поучения.

«Жизнь моя — в служении Христу», посвящённый памяти святителя Луки Крымского. За своё земное служение архиепископ произнёс 1250 (!) проповедей. Вот как великий учёный-хирург ХХ века пишет о Пасхе: «Что может лучше убедить людей в этом изумительном чуде — Воскресении Господа Иисуса Христа, — как не смерть Его? Неужели кто-нибудь смеет думать, что Святейший святых, Величайший Чудотворец и Учитель, Какого никогда не видел мир, стоявший неизмеримо выше прочих учителей, в Котором, по словам апостола, не было никакого греха, — Сын Божий мог быть навеки поглощён тёмной смертью? Если бы Он не воскрес, то в душах наших умерла бы вера в святую любовь и вечную правду. Тот, кто отвергает чудо Воскресения Христа, низко падает в нравственном достоинстве, ибо не верит в безусловное добро, в святую истину».

Достоверная информация о Христовом Воскресении хранится в Священном Писании (в частности, в Новом Завете). Есть и иные исторические источники. О них, например, рассказывается в книгах Андрея Бобринского «Свидетельства нехристианских писателей первого и второго веков о Господе нашем Иисусе Христе и христианах» и священника Вячеслава Синельникова «Воскресение Христово видевшие».

Древние святые мученики засвидетельствовали Воскресение Христово самой жизнью. Античные авторы I и II веков, не принявшие Воскресение, всё же пишут об этом событии. Во все века эта важная тема звучала в творениях святых отцов, апологетов и защитников православной веры.

Так, в сборнике проповедей «Солнце правды. О жизни и учении Господа нашего Иисуса Христа» святого праведного Иоанна Кронштадтского читатель найдёт ответы на вопросы: зачем Господь вознёсся на небо? Чему должны радоваться христиане в день Вознесения Господня? Как мы веруем в Воскресение Господа? Что оставил праздник Пасхи в наших душах?

Можно прочитать о Туринской плащанице в книгах «Плащаница Господа нашего Иисуса Христа» протоиерея Глеба Каледы и «Слово о Воскресении. Туринская плащаница — евангельское свидетельство наших дней». От первой до последней страницы не покидает ощущение, что Спаситель обращается лично к тебе с проповедью о всепрощении, добре и любви.

До сих пор ежегодно только на православную Пасху и только при служении православного Патриарха миллионы людей наблюдают схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Есть перепечатки дореволюционных изданий об этом событии. Например, книга Ф. Авдуловского «Святый огонь, исходящий от Гроба Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в день Великой Субботы в Иерусалиме» (По сказаниям древних и новых путешественников), а также «Чудеса на Гробе Господнем» — свидетельства очевидцев от древности до наших дней. Среди очевидцев были православные христиане, люди иных вероисповеданий и даже неверующие. Из этих книг читатели узнают, что Благодатный огонь имеет чудесные свойства: первые минуты он не обжигает, не опаляет, а только потом становится обычным. Книги содержат свидетельства и о чудных явлениях: необыкновенных вспышках света, облаках в безоблачную погоду, благодатной росе, состоящей не из воды. Есть в них и много примеров об исцелении болезней.

Брошюра, написанная митрофорным протоиереем Александром Введенским более ста лет назад, «Воскресение Христово», обращена к мирянам, сомневающимся в Божественности акта Воскресения Христова. Автор убедительно опровергает мнения рационалистов, которые, как «сердцем хладные скопцы», стоят вдали от общецерковного торжества и не могут слиться с ними в одном светлом радостном чувстве. Автор стремится сориентировать этих рационалистов на путь созидательного сорадования.

Книга «Дорога, ставшая судьбой». Это удивительное повествование известной писательницы Наталии Сухининой, которая стала одной из первых паломников на Святую Землю после семидесятилетнего табу. В 1990 году Патриарх Алексий II благословил её пройти паломницей в Иерусалим до Гроба Господня. Она работала в газете «Рабочая трибуна». За три месяца пешего пути журналистка отправила в редакцию множество уникальных заметок, открыв в партийном печатном органе рубрику «Дорога к храму». В 2011 году вышла в свет её книга «Дорога, ставшая судьбой». Вместе с автором читатель сможет сопережить многие события. Это и грусть от того, что на свете есть люди, способные ограбить бедную сельскую церковь, и радость, когда подростки из колонии для несовершеннолетних заработанные деньги за сверхурочный труд отдают обворованному храму. Не передаваемые словами восторг и благоговение Наталия Сухининой при посещении Святого Града и Гроба Господня. Прочитав книгу, хочется стать попутчиком автору на дороге к Благодатному огню, возвращения из духовной смерти к воскресению во Христе.

Книги о сути пасхальных служб, поясняющие, что происходит в этот период в храме «Книга пасхальной радости. 50 дней от Пасхи до Пятидесятницы. Вдохновение на каждый день». Собранные здесь молитвы и литературные фрагменты помогут не растерять драгоценное пасхальное настроение и продлить радость о воскресшем Христе на все дни от Пасхи до Троицы.

Существуют книги и статьи, посвящённые истории празднования Пасхи в древности и в последующие века у разных христианских народов. Например, книга «На источнике Богородицы», где показана Пасхальная обрядность с её национальными особенностями. Она ценна как открытая книга души народа, как летопись переживания праздника этой душой.

Можно прочитать как праздновали Пасху в тяжёлые богоборческие времена. В документальной книге Бориса Ширяева о Соловецкой каторге «Неугасимая лампада» особое место занимает описание пасхальной заутрени, единственной, которая была отслужена на острове со времени превращения Соловецкого монастыря в концлагерь.

Что почитать с детьми о Пасхе?

Одной из первых современных детских книг о Светлом Христовом Воскресении является сборник «Праздников Праздник. Пасха. Чтение для детей и взрослых». В неё вошли материалы из детского религиозного журнала «Трезвон». Родителей и их чад не оставят равнодушными рассказ святителя Григория Нисского о том, как раньше праздновали Пасху; воспоминания о Пасхе игумена Георгия и Митрополита Сурожского Антония.

В книгах для детей чаще всего публикуются пасхальные рассказы классиков. К примеру, в издание «Светлая заутреня» Василия Никифорова-Волгина вошли пасхальные рассказы Ф. Достоевского, И. Бунина, Н. Лескова, А. Чехова, С. Кондурушкина. А в пасхальном сборнике «Христос Воскресе!» — фрагменты проповедей, поучения выдающихся деятелей РПЦ и произведения наших писателей. Книга иллюстрирована репродукциями с икон, картин православных художников, старинных открыток и фотографий.

Обязательно прочтите роман «Лето Господне» Ивана Шмелёва. Книга описывает мировосприятие десятилетнего мальчика, принявшего в своё сердце Бога. Автор рисует подлинный уклад жизни, наполненный нравственным здоровьем, внутренней культурой, любовью и человечностью, не затушёвывая при этом её жестоких и скорбных сторон. «Лето Господне» по праву называют энциклопедией жизни православного человека. Книга затрагивает самые потаённые уголки души, её хочется перечитывать вновь и вновь.

В книге-подарке «Пасха Господня» можно почитать не только замечательные стихи отечественных поэтов, но и узнать о самом празднике, как появилось первое красное яичко и что оно означает.

В издании с очень красочными и добрыми иллюстрациями «Подарки к Светлому празднику» собраны короткие пасхальные рассказы для детей младшего и среднего возраста, которые создают праздничное настроение. Своими воспоминаниями делятся известные детские писательницы княгиня Мария Львова, Лидия Чарская и Клавдия Лукашевич.

Совместное чтение книги, без сомнения, принесёт пасхальную радость в семью.

По материалам сайтов: Татарстанской митрополии, deiverbo, agionoros

Просмотрено (13) раз